हमारे शरीर को निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे (structure) की आवश्यकता होती है। बिना ढांचे के शरीर न तो चल-फिर सकेगा और न ही कार्य कर सकेगा। यह ढांचा कंकाल तंत्र कहलाता है। कंकाल तन्त्र बाह्य व अन्तः सजीव या मृत कठोर संरचनाओं का एक तन्त्र है, जो शरीर को सहारा, आकार, सुरक्षा, सन्धि और गति प्रदान करता है।

कंकाल तंत्र का निर्माण अस्थियाँ, उपास्थियाँ, संधियाँ आदि मिलकर करते हैं। इस तरह अस्थियों, उपास्थियों से मिलकर बने शरीर के ढाँचे को ही कंकाल तंत्र कहते हैं।

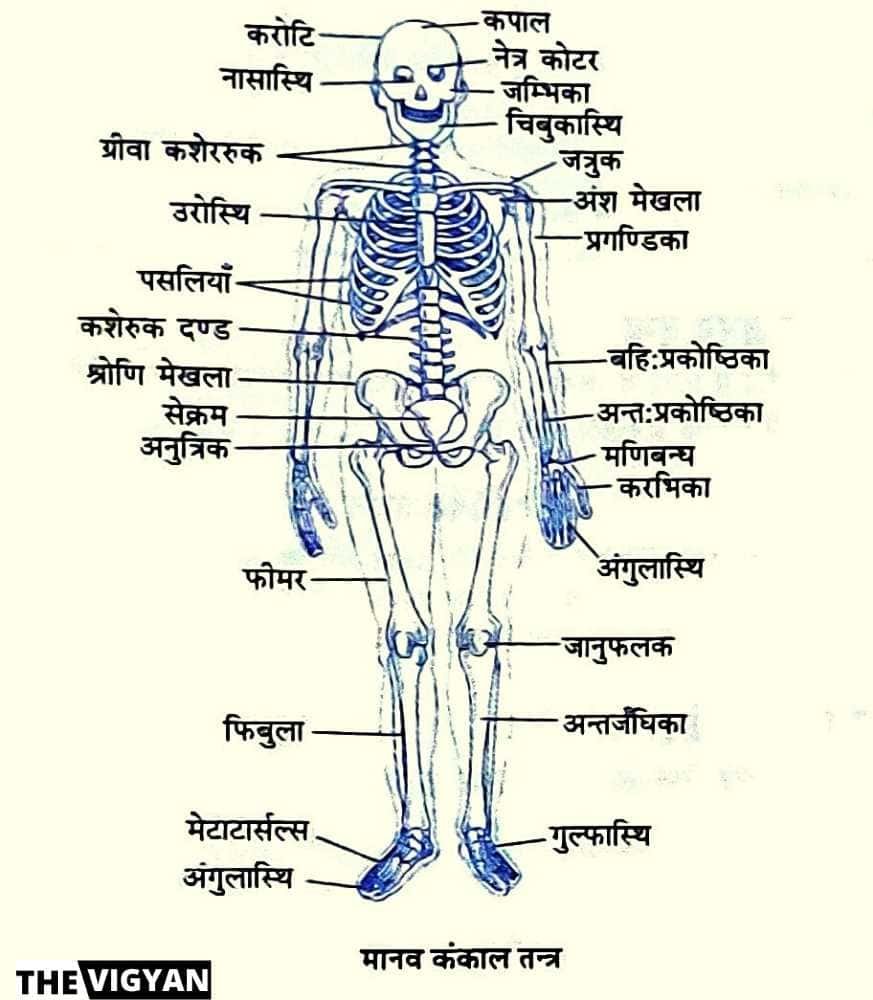

मनुष्य का कंकाल तन्त्र (Human Skeletal System)

मानव कंकाल तन्त्र छोटी-बड़ी कुल 206 अस्थियों से मिलकर बना हुआ है। मनुष्य की शिशु अवस्था में 300 अस्थियाँ पाई जाती है। अस्थियाँ आपस में सन्धियों द्वारा जुड़ी होती हैं, जिसके ऊपर मांसपेशियाँ पाई जाती है। अस्थि में 50% जल एवं 50% ठोस, अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं।

मानव अन्तःकंकाल की उत्पत्ति मीसोडर्म से होती है। संरचनात्मक दृष्टि से अंतःकंकाल दो भागों अस्थि एवं उपास्थि से मिलकर बना होता है।

कंकाल तंत्र के प्रकार (Type of Skeletal System)

शरीर में उपस्थिति के आधार पर कंकाल तंत्र के दो प्रकार के होते हैं:

(i) बाहय कंकाल (Exo-skeleton)

(ii) अंतः कंकाल (Endo-skeleton)

बाहय कंकाल (Exo-skeleton)

शरीर की बाहरी सतह पर पाये जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल (Exo-skeleton) कहा जाता है। बाह्य कंकाल की उत्पत्ति भ्रूणीय एक्टोडर्म या मीसोडर्म से होती है । त्वचा की उपचर्म या चर्म ही बाह्य ककाल के रूप में रूपान्तरित हो जाती है।

बाह्य कंकाल शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है तथा यह मृत होता है। मछलियों में शल्क, कछुओं में ऊपरी कवच, पक्षियों में पिच्छ, तथा स्तनधारियों में बाल, बाह्य कंकाल के उदाहरण हैं जो इन प्राणियों को अत्यधिक सर्दी एवं गर्मी से सुरक्षित रखने के साथ ही शरीर को सुरक्षा प्रदान करते है |

अंतः कंकाल (Endo-skeleton)

शरीर के अंदर पाये जाने वाले कंकाल को अन्तः कंकाल (Endo-skeleton) कहते हैं। इसकी उत्पत्ति भ्रूणीय मीसोडर्म से होती है। अन्तःकंकाल सभी कशेरुकियों में पाया जाता है।

कशेरुकियों में अन्तःकंकाल ही शरीर का मुख्य ढ़ाँचा बनाता है। यह मांसपेशियों (Muscles) से ढंका रहता है। संरचनात्मक दृष्टि से अन्तःकंकाल दो भागों से मिलकर बना होता है-

1. अस्थि (Bone)

2. उपास्थि (Cartilage)

अस्थि (Bone)

अस्थि एक ठोस, कठोर एवं मजबूत संयोजी ऊतक है जो तन्तुओं एवं मैट्रिक्स का बना होता है। इसके मैट्रिक्स में कैल्सियम और मैग्नीशियम के लवण पाये जाते हैं तथा इसमें अस्थि कोशिकाएँ एवं कोलेजन तंतु व्यवस्थित होते हैं।

कैल्सियम एवं मैग्नीशियम के लवणों की उपस्थिति के कारण ही अस्थियाँ कठोर होती हैं। प्रत्येक अस्थि के चारों ओर तंतुमय संयोजी ऊतक से निर्मित एक दोहरा आवरण पाया जाता है जिसे परिअस्थिक कहते हैं। इसी परिअस्थिक के द्वारा लिगामेण्ट्स टेन्ड्न्स तथा दूसरी मांसपेशियाँ जुड़ी होती हैं।

अस्थि मज्जा (Bone Marrow)

मोटी तथा लम्बी अस्थियों में एक खोखली गुहा पाई जाती है, जिसे मज्जा गुहा (marrow cavity) कहा जाता है। इसमें स्थित तरल पदार्थ अस्थि मज्जा कहलाता है। यह दो प्रकार की होती है।

(i) लाल अस्थि मज्जा – इसमें लाल रुधिर कणिकाओं (RBC) का निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा केवल स्तनधारियों में पायी जाती है

(ii) पीला अस्थि मज्जा – इसमें श्वेत रुधिर कणिकाओं (WBC)का निर्माण होता है।

अस्थि के प्रकार

विकास के आधार पर अस्थियाँ दो प्रकार की होती हैं।

(i) कलाजात अस्थि (Investing bone)

(ii) उपास्थिजात अस्थि (Cartilage bone)

कलाजात अस्थि (Investing bone)

यह अस्थि त्वचा के नीचे संयोजी ऊतक की झिल्लियों से निर्मित होती है। इसे मेम्ब्रेन अस्थि कहते हैं। खोपड़ी की सभी चपटी अस्थियाँ कलाजात अस्थियाँ होती हैं।

उपास्थिजात अस्थि (Cartilage bone)

यह अस्थियाँ सदैव भ्रूण की उपास्थि को नष्ट करके उन्हीं के स्थानों पर बनती हैं। इस कारण इन्हें रिप्लेसिंग बोन भी कहा जाता है। कशेरुक दण्ड तथा पैरों की अस्थियाँ उपास्थिजात अस्थियाँ होती हैं।

2. उपास्थि (Cartilage)

उपास्थि का निर्माण ककाली संयोजी ऊतकों से होता है। यह भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। यह अर्द्ध ठोस, पारदर्शक एवं लचीले ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स से निर्मित होता है। उपास्थि का मैट्रिक्स थोड़ा कड़ा होता है। इसके मैट्रिक्स के बीच में रिक्त स्थान में छोटी-छोटी थैलियाँ होती हैं जिसे लैकुनी कहते हैं।

लैकुनी में एक प्रकार का तरल पदार्थ भरा रहता है। लैकुनी में कुछ जीवित कोशिकाएँ भी पायी जाती हैं, जिसे कोण्ड्रियोसाइट कहते हैं। इसके मैट्रिक्स में इलास्टिन तन्तु एवं कोलेजन भी पाये जाते हैं। उपास्थि के चारों ओर एक प्रकार की झिल्ली पायी जाती है जिसे पेरीकोण्ड्रियम कहते हैं।

मानव कंकाल तंत्र की अस्थियाँ

मनुष्य के कंकाल में कुल 206 अस्थियाँ होती हैं। मनुष्य के कंकाल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

(i) अक्षीय कंकाल

(ii) उपांगीय कंकाल

1. अक्षीय कंकाल (Axial skeleton)

शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को अक्षीय कंकाल कहते हैं। इसमें खोपड़ी की हड्डी, मेरुदंड, पसलियां एवं उरोस्थि होते हैं।

अक्षीय कंकाल के दो प्रकार होते हैं।

(i) खोपड़ी (Skull)

(ii) कशेरुक दण्ड (Vertebral Column)

खोपड़ी

मनुष्य के सिर के अन्तः कंकाल के भाग को खोपड़ी कहते हैं इसमें 29 अस्थियाँ होती हैं इसमें से 8 अस्थियाँ संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं। इन अस्थियों से बनी रचना को कपाल कहते हैं।

कपालों की सभी अस्थियाँ सीवनों के द्वारा दृढ़तापूर्वक जुड़ी रहती हैं इनके अतिरिक्त 14 अस्थियाँ चेहरे को बनाती हैं 6 अस्थियाँ कान को हायड नामक एक और अस्थि खोपड़ी में होती हैं।

मनुष्य की खोपड़ी में कुल 22 अस्थियाँ होती हैं। इनमें से 8 अस्थियाँ संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है। इन अस्थियों से बनी रचना को कपाल कहते हैं। ये सभी अस्थियाँ सीवनों के द्वारा जुड़ी रहती है।

इनके अतिरिक्त 14 अस्थियाँ और होती हैं जो चेहरे को बनाती है। मनुष्य की खोपड़ी में महारन्ध्र नीचे की ओर होता है। महारन्ध्र के दोनों ओर अनुकपाल अस्थिकन्द होते हैं, जो एटलस कशेरुक के अवतलों में स्थित होते हैं।

खोपड़ी की मुख्य अस्थियाँ निम्न हैं :

फ्रॉण्टल (Frontal),

पेराइटल (Parietal),

ऑक्सीपिटल (Occipital),

टेम्पोरल (Temporal),

मेलर (Maler),

मैक्सिला (Maxilla),

डेण्टरी (Dentary),

नेजल (Nasal)

कशेरुक दण्ड

मनुष्य का कशेरुक दण्ड 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना है सभी कशेरुक उपास्थि गदिदयो के द्वावा जुड़े रहते हैं। इन गदिदयो से कशेरुक दण्ड लचीला रहता हैं | कशेरुक दण्ड सिर को साधे रहता है तथा गर्दन एवं घड़ को आधार प्रदान करता है। इसमें छोटी-बड़ी 33 हड्डियाँ होती हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से कशेरुक कहते हैं।

कशेरुक दण्ड में अस्थियों का योग

1. गर्दन (Cervical region) 7 कशेरुक

2. वक्ष (Thoracic region) 12 कशेरुक

3. कटि (Lumber region) 5 कशेरुक

4. त्रिक (Sacral region) 5 कशेरुक

5. पुच्छ (Caudal region) 4 कशेरुक

कुल = 33 कशेरूक

इसका पहला कशेरुक दण्ड जो कि एटलस कशेरुक दण्ड कहलाता हैं।

कशेरुक दण्ड के कार्य

यह सिर को साधे रहता हैं।

यह गर्दन तथा धड़ को आधार प्रदान करता हैं।

यह मनुष्य को खड़े होकर चलने, खड़े होने आदि में मदद करता हैं।

यह गर्दन व धड़ को लचक प्रदान करते हैं जिससे मनुष्य किसी भी दिशा में अपनी गर्दन और धड़ को मोड़ने में सफर होता हैं। यह मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करता हैं।

अक्षीय कंकाल खोपड़ी के घटक

मानव की खोपड़ी में 29 अस्थियां होती हैं जिनमें से 8 अस्थियां मानव के मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती हैं और खोपड़ी के अस्थि के जोड़ से जुड़ी होती हैं। बाकी की अस्थियां मनुष्य का चेहरा बनाती है जिनमें से 14 अस्थियां उल्लेखनीय रूप से प्रतिवादी होती हैं।

2. उपांगीय कंकाल (Appendicular Skeleton)

उपांगीय कंकाल के अन्तर्गत मेखलाएँ तथा हाथ-पैरों की अस्थियाँ आती हैं।

- मेखलाएँ

- अंसमेखला

- श्रोणि मेखला तथा पैर की अस्थियाँ

मेखलाएँ (Girdles)

मनुष्य में अग्रपाद तथा पश्चपाद् को अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए दो चाप पाये जाते हैं, जिन्हें मेखलाएँ कहते हैं। अग्रपाद की मेखला को अंसमेखला तथा पश्च पाद की मेखला को श्रोणि मेखला कहते हैं।

अंस मेखला से अग्रपाद की अस्थि ह्यूमरस एवं श्रोणि मेखला से पश्च पाद की अस्थि फीमर जुड़ी होती है। ये अस्थियाँ गुहाओं में व्यवस्थित होती हैं जिन्हें एसिटेबुलम कहते हैं।

अंसमेखला तथा हाथ की अस्थियाँ (Bones of dectoral girdle and hand)

मनुष्य की अंसमेखला के दोनों भाग अलग-अलग होते हैं। इसके प्रत्येक भाग में केवल एक चपटी व तिकोनी अस्थि होती है, जिसे स्कैपुला कहते हैं। यह आगे की पसलियों को पृष्ठ तल की ओर ढके रहती है। इसका आगे वाला मोटा भाग क्लेविकिल से जुड़ा रहता है।

इसी सिरे पर एक गोल गड्ढ़ा होता है, जिसे ग्लीनॉइड गुहा कहते हैं। ग्लीनॉइड गुहा में ह्यूमरस का सिर जुड़ा रहता है। ग्लीनॉइड गुहा के निकट ही एक प्रवर्द्ध होता है जिसे कोरोकॉइड प्रवर्द्ध कहते हैं। अंसमेखला हाथ की अस्थियों को अपने से जोड़ने के लिए सन्धि स्थान प्रदान करती है। यह हृदय तथा फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करती है। यह मांसपेशियों को अपने से जोड़ने के लिए स्थान प्रदान करती है। मनुष्य के हाथ की अस्थियों में ह्यूमरस, रेडियस अलना, कार्पलस, मेटाकार्पल्स तथा फैलेन्जस होती है। मनुष्य की रेडियस अलना जुड़ी न होकर एक-दूसरे से स्वतंत्र होती है।

श्रोणि मेखला तथा पैर की अस्थियाँ (Bones of Pelvic girdle and legs)

मनुष्य की श्रोणि मेखला तीन प्रकार की अस्थियों से मिलकर बनी होती है।

ये तीनों अस्थियाँ हैं: इलियम, इश्चियम तथा प्यूबिस।

वयस्क में ये तीनों अस्थियाँ आपस में जुड़ी रहती हैं। प्यूबिस अधर तल पर दूसरी ओर की प्यूबिस से, इलियम आगे की ओर सेंक्रम से तथा इश्चियम पृष्ठ तल की ओर दूसरी ओर की इश्चियम से जुड़ी रहती है। इलियम, इश्चियम तथा प्यूबिस के संधि स्थल पर एक गड्ढ़ा होता है जिसे एसिटेबुलम कहते हैं। एसिटेबुलम में फीमर अस्थि का सिर जुड़ा रहता है।

श्रोणि मेखला पैरों की अस्थियों को अपने से जोड़ने के लिए संधि स्थान प्रदान करती है। यह अन्तरांगों को सुरक्षा प्रदान करती है। मनुष्य के पैर में फीमर, टिबियो फिबुला, टॉर्सल्स तथा मेटा टॉर्सल्स अस्थियाँ होती हैं। इनमें टिबियोफिबुला मुक्त रहती है।

फीमर तथा टिबियोफिबुला के सन्धि स्थान पर एक गोल अस्थि होती है, जिसे घुटने की अस्थि या पटेला कहते हैं। इस जोड़ पर मनुष्य का पैर केवल एक ओर ही मुड़ सकता है। टॉर्सल्स में से एक बड़ी होती है जो ऐड़ी बनाती है। तलवे की अस्थियाँ मेटाटॉर्सल्स कहलाती है। अँगूठे में केवल दो तथा अन्य अँगुलियों में तीन-तीन अंगुलास्थियाँ होती हैं।

कंकाल तंत्र के कार्य :-

यह शरीर को निश्चित आकृति एवं आधार प्रदान करता है।

शरीर के आंतरिक कोमल अंगों की बाह्य आघातों से रक्षा करता है।

यह पेशियों की सहायता से सम्पूर्ण शरीर एवं शरीर के अंगों को गति प्रदान करता है।

यह शरीर को मजबूती प्रदान करता है।

हड्डियों के कार्य (Function of skeleton)

हड्डियां शरीर को एक निश्चित रुप देता है।

हड्डियां से शरीर को सहारा मिलता है।

कंकाल से शरीर के अंगों की रक्षा होती है।

शरीर को बाहरी आघातों से रक्षा करता है।

कंकाल की मज्जा गुहा फैट को इकट्ठा करता है।

RBC यानि लाल रक्त कंडिकाओ का निर्माण करता है।

Please so me