इस आर्टिकल में हम जानेगे कि जंतु जगत (Jantu Jagat) क्या है और जंतु जगत (एनिमल किंगडम) का वर्गीकरण किस प्रकार है ?

जंतु जगत (Animal kingdom)

जन्तु जगत के अन्तर्गत सभी प्रकार के यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय तथा विषमपोषी (जो पोषण के लिए प्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर हो) जीव आते हैं। यह यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय, विषमपोषी प्राणियों का वर्ग है जिसमे कोशिका भित्ति रहित कोशिकाओं से बना है।

ये अधिकांशतया भोजन का अन्तर्ग्रहण करते हैं तथा आन्तरिक गुहा में इसका पाचन होता है। प्रोटोजोआ तथा पोरोफेरा को छोड़कर सभी में तन्त्रिका तन्त्र पाया जाता है। जन्तु जगत के अन्तर्गत विशिष्ट संघ आते हैं |

चुकीं इन प्राणियों की संरचना एवं आकार में विभिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक सममिति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र एवं जनन तंत्र की रचना में कुछ आधारभूत समानताएँ पाई जाती हैं। इन्हीं विशेषताओं को वर्गीकरण का आधार बनाया गया है।

जंतु जगत का वर्गीकरण

जंतु जगत का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है :

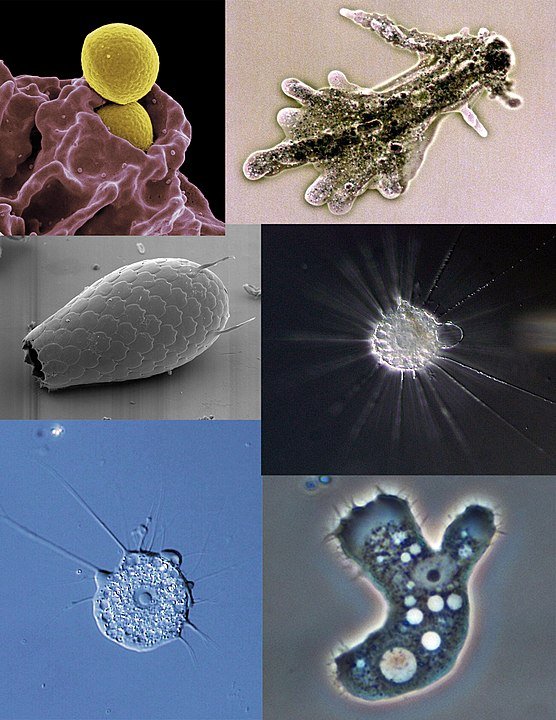

प्रोटोजोआ (Protozoa)

प्रोटोजोआ का सर्वप्रथम अध्ययन ल्यूवेनहॉक ने किया तथा गोल्डफस ने इस संघ को प्रोटोजोआ नाम दिया। प्रोटोजोआ को सामान्यतया प्रोटिस्टा जगत के अर्न्तगत रखा जाता है। यह एककोशिकीय सूक्ष्मजीव है। इसकी सभी क्रियाएँ कोशिका के अन्तर्गत घटित होती हैं; जैसे-अमीबा, सारकोडिना आदि।

इसके अन्तर्गत फ्लेजैलायुक्त यूमेस्टिजिना भी आते हैं, जिसकी अनेक जातियाँ पादपों तथा जन्तुओं पर परजीवी के रूप में रहती हैं। तथापि कई वर्गीकरणों में प्रोटोजोआ को अन्य एककोशिकीय जीवों के साथ प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है।

अमीबा (Amoeba)

अमीबा की खोज रसेल वॉन रोजेनहॉफ ने 1755 में की। इसका शरीर प्लाज्मालेमा से ढका होता है। यह प्लाज्मालेमा श्वसन और उत्सर्जन दोनों का कार्य करती है। अमीबा कूटपादों (pseudopodia) द्वारा गमन करता है। अमीबा में परासरण संकुचनशील रिक्तिका द्वारा होता है। इसके शरीर में कंकाल नहीं होता है।

अमीबा में प्राणिसमभोजी पोषण की विधि महत्त्वपूर्ण होती है। इसमें अलैंगिक जनन द्विखण्डन विधि द्वारा होता है। साथ ही भक्षकाणु क्रिया (invagination) की विधि द्वारा भोजन ग्रहण करता है।

प्लाज्मोडियम (Plasmodium): मलेरिया परजीवी

यह मलेरिया फैलाने वाला अन्त:परजीवी है। यह दो पोषकों (digenetic) में अपना पूरा जीवन चक्र सम्पन्न करता है-प्रथम मनुष्य व दूसरा मादा एनॉफिलीज मच्छर। प्लाज्मोडियम का अलैंगिक जीवन मनुष्य में तथा लैंगिक जीवन मच्छर में घटित होता है।

मनुष्य में पूरा होने वाला जीवन चक्र शाइजोगोनी तथा मच्छर में पूरा होने वाला जीवन चक्र स्पोरोगोनी कहलाता है। प्रासी नामक वैज्ञानिक ने मादा एनॉफिलीज मच्छर में प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का वर्णन किया।

पोरीफेरा (Porifera)

छिद्रधारी जन्तु इस संघ के सभी जन्तु सामान्यतया खारे जल में पाए जाते हैं। इसके शरीर में कई छिद्र होते हैं और कांटे जैसे स्पिक्यूल रेशाओं का बना एक कंकाल होता है। इन्हें आमतौर पर स्पंज कहा जाता है। इसके शरीर में दो प्रकार के छिद्र ऑस्टिया और ऑस्कुलम होते हैं। स्पंज में ही केवल नाल तन्त्र (canal system) पाया जाता है।

कंकाल कैल्शियम काबोंनेट या सिलिका नामक कार्बनिक पदार्थ का बना होता है। स्पंज के शरीर में पाए जाने वाले असंख्य छिद्र (ostia), जिसके माध्यम से जल तथा जल के साथ ऑक्सीजन व भोजन शरीर में पहुँचती है। स्पंज अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ होता है। कीप कोशिकाएँ (collar cell) स्पंजों का एक विशिष्ट गुण हैं।

सीलेन्ट्रेटा (Coelenterata)

इस वर्ग के सभी प्राणी जलीय होते है, जो मुख्य रूप से समुद्री जल में तथा कुछ, जैसे-हाइड्रा मीठे जल में पाए जाते है। इस वर्ग के सभी प्राणी द्विस्तरीय तथा बहुकोशिकीय होते हैं, जिसमें बाहरी स्तर एपीडमिंस तथा भीतरी स्तर गैस्ट्रोडर्मिस के बीच मीसोग्लिया नामक जैली स्तर पाया जाता है। इसमें लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन (budding) द्वारा होता है।

इसकी मेड्यूसा अवस्था में केवल लैंगिक जनन होता है। इसकी देहगुहा को सीलेन्ट्रॉन कहते हैं तथा इसी के द्वारा भोजन प्राप्त करना तथा अपच भोजन बाहर निकलने की क्रिया सम्पन्न होती है। संघ-सीलेन्ट्रेटा का मुख्य सदस्य हाइड्रा, जेलीफिश आदि हैं।

हाइड्रा (Hydra)

हाइड्रा की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। यह मीठे जल में पाया जाता है, जबकि इस वर्ग के अधिकांश जीव समुद्री लवणीय जल में पाए जाते हैं। इसके शरीर की सममिति अरीय (radial symmetry) होती है। इसकी देह भित्ति द्विजन स्तरी (diploblastic) होती है। बाहरी भाग में घनाकार कोशिकाओं के बने अधिचर्म में उपकला पेशी कोशिकाएँ, संवेदी, तत्रिका, जनन तथा दंश कोशिकाएँ होती हैं।

हाइड्रा सबसे छोटा पॉलिप होता है। हाइड्रा विरडिस्सिमा हरे रंग का तथा हाइड्रा ओलाइगैक्टिस भूरे रंग का होता है। इसके शरीर पर उपस्थित स्पर्शक चलन, भोजन ग्रहण एवं सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसकी देह गुहा सीलेन्ट्रॉन कहलाती है तथा इसमें गुही नहीं होती है। हाइड्रा में पुनरुद्भवन (regeneration) की अपार क्षमता होती है।

प्लेटिहेल्मिन्थीज (Platyhelminthes): फीताकृमि

ये परजीवी तथा स्वतन्त्रजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। इसके तीन वर्ग टवेलेरिया, टमेंटोडा तथा सेस्टोडा हैं वे सामान्यतया फीते के समान चपटे अथवा पत्ती के समान आकृति के द्विपार्श्व सममिति (bilaterally symmetrical) तथा त्रिस्तरीय जन्तु है। श्वसन अधिकांशतया अवायवीय (anaerobic) होता है तथा उत्सर्जन हेतु ज्वाला कोशिकाएँ होती हैं इस वर्ग के जीव उभयलिंगी होते हैं अर्थात् एक ही जीव में नर तथा मादा जननांग पाए जाते हैं। इस संघ के अन्तर्गत प्लेनेरिया, टीनिया सोलियम जैसे कोड़े के समान अखण्डित जन्तु आते हैं तथा अधिकांशतया परजीवी होते हैं।

एस्केल्मिन्थीज (Aschelminthes): गोलकृमि

इनका शरीर गोल होता है। इसके अन्तर्गत ऐस्कैरिस, ये परजीवी तथा स्वतन्त्रजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। हुकवर्म, फाइलेरिया कृमि, पिनकृमि, गीनिया कृमि आदि आते हैं। इसके शरीर में बहुकेन्द्रकी एपीडर्मिस (Syncytial epidermis) पाई जाती है। ये नलिका के अन्दर नलिका शरीर संरचना प्रस्तुत करते हैं।

इसके शरीर में परिवहन अंग तथा श्वसन अंग नहीं होते हैं परन्तु तन्त्रिका तन्त्र काफी विकसित होता है। इसके शरीर में उत्सर्जन प्रोटोनेफ्रीडिया द्वारा होता है। इसमें उत्सर्जी पदार्थ यूरिया उत्सर्जी प्रकार का होता है।

ऐकैरिस लुम्बीक्वॉएडिस

ऐस्कैरिस अन्तःपरजीवी है, जो मनुष्य के छोटी आंत में पाया जाता है। इसमें उत्सर्जन रेनेट कोशिका द्वारा होता है। ऐस्कैरिस अमोनिया तथा यूरिया का उत्सर्जन करती है। ऐस्कैरिस द्वारा उत्पन्न रोग को ऐस्कैरिएसिस कहते हैं। ऐस्कैरिस को रोगी के आंत से निकालने हेतु चीनोपोडियम का तेल प्रयोग किया जाता है। इसमें लार ग्रन्थियाँ नहीं पाई जाती हैं।

एनीलिडा (Annelida)

खण्डित जन्तु ये स्वतन्त्र जीवी कृमि सदृश जीव होते हैं, जिसका शरीर मुलायम, गोल तथा खण्डित होता है। इसके अन्तर्गत केंचुआ, जोंक, समुद्री चूहा आदि जीव आते हैं।

आर्थोपोडा (Arthropoda) (संयुक्त पाद प्राणी)

अप-आर्थोपोडा प्राणी संसार का सबसे बड़ा वर्ग माना जाता है। आपापोडा संघ के जन्तुओं की सबसे अधिक संख्या कीट वर्ग में है। ‘आर्थोपोडा’ शब्द का अर्थ होता है-संयुक्त उपांग (Arthron = Joint; podes Front)। इस संघ के जन्तुओं में चलन एवं कुछ अन्य कायों के लिए जोड़ीदार, दृढ़ एवं पाश्चीय संयुक्त उपांग होते हैं। ये जन्तु बहुकोशिकीय, द्विपार्थ सममित तथा खण्डयुक्त शरीर वाले हैं। शरीर तीन भागों सिर, वक्ष और उदर में बँटा होता है। इसमें काश्टीन युक्त बाह्य कंकाल होता इसके पाद सन्धियुक्त होते हैं। इसकी देहगुहा हीमोसील क्यूटिकल का बन कहलाती है।

इस वर्ग के अन्तर्गत तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मकड़ी, मच्छर, मक्खी, टिड्डी, मधुमक्खी आदि आते हैं।

मोलस्का (Mollusca) (कोमल शरीर युक्त प्राणी)

मोलस्का नॉन-कॉडेटा का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। यह मीठे समुद्री जल तथा स्थल पर पाए जाते हैं। इसका शरीर कोमल, अखण्डित तथा उपांगरहित एवं त्रिस्तरीय होता है। शरीर त्वचा की एक तह से ढका रहता है, जिसे मैण्टल कहा जाता है। इनमें एक अधर पेशी अंग होता है, जिसे पाद कहते हैं, जिसकी सहायता से चलन कार्य सम्पन्न होता है। ये एकलिंगी होते हैं। इसमें उत्सर्जन मेटानेफ्रिडिया के द्वारा, जबकि श्वसन क्लोन, टिनिडिया या फेफड़ों द्वारा होता है। उदाहरण ऑक्टोपस (डेविलफिश), (कटलफिश), सिप्रिया (कौड़ी)।

इकाइनोडर्मेटा (Echinodermata)

इस संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं। इसके अन्तर्गत कांटेदार त्वचा वाले प्राणी आते हैं। इसमें अनेक तन्तु सदृश मुलायम संरचनाएँ होती हैं, जिसे ट्यूब फीट कहते हैं। इसी के माध्यम से ये चलन करते हैं। इकाइनोडर्म त्रिजनस्तरीय जन्तु है, जिसमें पंचकोणीय अरीय सममिति है परन्तु लार्वा अवस्था में द्विपार्श्व सममिति होती है। जल संवहन तन्त्र की उपस्थिति इसका विशिष्ट लक्षण है। इसके अन्तर्गत स्टारफिश, समुद्री आर्चिन, समुद्री खीरा तथा ब्रिटील स्टार आदि जीव आते हैं।

कॉर्डेटा (Chordata)

इस संघ के अन्तर्गत वे प्राणी आते हैं, जिसमें नोटोकॉर्ड के साथ-साथ पृष्ठ नालाकार तन्त्रिका तन्त्र और ग्रसनीय क्लोम दरारें पाई जाती हैं।

मत्स्य (Pisces) वर्ग

इसका हृदय द्वि-कोष्ठीय तथा शिरीय होता है हृदय में केवल अशुद्ध रुधिर ही बहता है। श्वसन की क्रिया गिल्स द्वारा होती है।

एम्फीबिया (Amphibia): उभयचर

यह जल और थल दोनों में पाए जाते हैं; जैसे-मेंढक लार्वा अवस्था (टैडपोल) में जलीय तथा परिपक्व होकर स्थल पर अनुकूलित हो जाते हैं। जलीय से थलीय होने पर इसमें पूँछ समाप्त हो जाती है औरहोने लगता है।

सरीसृप (Reptilia) वर्ग

ये थल पर रेंगकर चलने वाले प्राणी हैं। मीसोजोइक युग को सरीसृपों का युग कहा जाता है। चूँकि इस युग में डायनासोर तथा अन्य सरीसृप काफी प्रभावशाली थे। इस वर्ग के अन्तर्गत रेंगने वाले तथा बिल में रहने वाले, शीत रुधिरतापी (cold-blooded) तथा एपिडर्मल शल्क वाले जन्तु आते हैं। इसके हृदय में तीन कोष्ठ होता है परन्तु मगरमच्छ और घड़ियाल में चार-कोष्ठीय हृदय होते हैं। सर्पो एवं मगरमच्छ में मूत्राशय नहीं पाया जाता है। इसमें निषेचन आन्तरिक होता है तथा ये अधिकतर अण्डज (oviparous) होते हैं। इसके अण्डे कैल्सियम कार्बोनेट की बनी कवच से ढके रहते हैं। इस वर्ग के अन्तर्गत छिपकली, सांप, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ आदि जीव आते हैं।

पक्षी (Aves) वर्ग

इसके अन्तर्गत पक्षी तथा द्विपाद पंखयुक्त प्राणी आते हैं, जो ऊष्म रुधिरीय कशेरुकी हैं। इनकी अग्रभुजाएँ परों (wings) में परिणत हो जाती हैं। इसमें दाँत का अभाव होता है। पक्षियों के शरीर के सभी अंग उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, जैसे-पंख का दण्ड खोखला होता है, पूंछ में हड्डियों का अभाव होता है। सुदृढ़ वक्ष मांसपेशी उड़ने के लिए आवश्यक दृढ़ता प्रदान करता है। इसके आहारनाल में दो अतिरिक्त कोष्ठक होते हैं, जिसमें से एक क्रॉप भोजन संचय करता है तथा गिजार्ड इसे पीसने का कार्य करता है। इसका हृदय चार कोष्ठीय होता है दो अलिंद तथा दो निलय। ये समतापी होते हैं।

स्तनधारी (Mammalia) वर्ग

सीनोजोइक काल को स्तनधारियों का युग कहा जाता है। ‘स्तनधारी’ शब्द का अर्थ होता है स्तन ग्रंथियाँ वाले जन्तु, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। स्तनी वर्ग के सभी प्राणी अधिक विकसित और समतापी होते हैं। इस वर्ग के अन्तर्गत आने वाले प्राणी के दाँत जीवन में दो बार निकलते हैं।

स्तनधारी तीन प्रकार के होते है

(i) प्रोटोथीरिया – अण्डे देते हैं। उदाहरण एकिडना

(ii) मेटाथीरिया – अपरिपक्व बच्चे देते हैं। उदाहरण कंगारू

(iii) यूथीरिया – पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं। उदाहरण मनुष्य