इस आर्टिकल में जीवधारियों की बनावट के साथ उत्तक के बारे में विस्तृत रूप से जानेगें | पादप उत्तक क्या है उसके प्रकार क्या है इसके बारे में जानेगें | साथ ही स्थायी उत्तक (Permanent Tissue) और जटिल स्थायी उत्तक (Complex Permanent Tissue) को समझेगें | जाइलम क्या है ?, फ्लोएम क्या है ? जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है ? विशिष्ट स्थायी उत्तक (Special Permanent Tissue) क्या है उसके प्रकार क्या है और वह पोधो के लिय किस प्रकार सहायक है ? रबरक्षीरी (Laticiferous glands) ग्रंथिया क्या होती है और किस प्रकार बनती है आदि के बारे में बात करेगे |

उत्तक क्या है (What is Tissues)

बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न शारीरिक कायों के सम्पादन हेतु समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यो वाली कोशिकाओं का समूह संगठित होता है। कोशिकाओं का यह विशेष समूह जिसे ऊतक (tissue) कहते हैं, निश्चित कार्य हेतु जिम्मेदार होते हैं। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विचट (Witchet) ने किया। जीव विज्ञान की वह शाखा, जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसे औतिकी (Histology) कहते हैं।

विभिन्न कोशिकाएँ मिलकर ऊतक बनते है। ऊतकों का समूह मिलकर अंग, अंगों का समूह अंगतन्त्र बनाता है और अगतन्त्र मिलकर जीव के जीवन प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाते हैं।

बहुकोशिकीय जीवों का यह संगठन पादपों और प्राणियों में अलग-अलग प्रकार का होता है।

जैसा कि हम जानते है कि पादप भी जीवित होते हैं, और जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ उनको भी होती हैं, जिनकी पूर्ति के लिए उनमें अनेक प्रकार के कार्य होते हैं। किंतु पादपों का शरीर और शरीर में होने वाली क्रियाएँ जंतुओं से पूर्णतः भिन्न होती हैं। अतः पादप ऊतक भी जंतु ऊतकों से भिन्न होते हैं जो अपने शरीर में होने वाली क्रिया-विधियों के लिए अनुकूलित होते हैं।

जेवियर बिचैट (Xavier Bichat ) ने 1801 anatomy (शरीर रचना विज्ञान) के अध्ययन के दौरान ऊतक (Tissue) शब्द की शुरुआत की। बिचैट ने 21 प्रकार के प्राथमिक ऊतकों की पहचान की, जिनसे मानव शरीर के अंगों की रचना होती है ।

पादप तथा जंतु ऊतक (Plant and Animal Tissues)

विभज्योतक (Meristematic Tissue) – इनमें विभाजन की अपार क्षमता पाई जाती है।

स्थायी ऊतक (Permanent Tissue) – ये विभाजन की क्षमता खो कर विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करते हैं।

स्थायी ऊतक को पुनः उनकी संरचना की जटिलता के आधार पर दो प्रकारों में बाँटा जाता है-

सरल स्थायी ऊतक (Simple Permanent Tissue)

जटिल स्थायी ऊतक (Complex Permanent Tissue)

सरल स्थायी ऊतकों को पुनः उनकी कोशिकाओं की प्रवृत्यिों एवं अंतराकोशिकीय अवकाश के आधार पर तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है-

पैरेनकाईमा (Parenchyma)

कोलेनकाईमा (Cholenchyma)

स्केलेरेनकाईमा (Schalerenchyma)

इसी प्रकार जटिल स्थायी ऊतक भी उनके द्वारा संपादित कार्यों के आधार पर दो प्रकार के होते हैं-

जाइलम (Xylem)

फ्लोएम (Pholem)

इसी प्रकार जंतु ऊतकों को भी मोटे तौर पर चार भागों में बाँटा जा सकता है-

उपकला ऊतक (Epithelial Tissue)

संयोजी ऊतक (Connective Tissue)

पेशीय ऊतक (Muscular Tissue)

तंत्रिका ऊतक (Nervous Tissue)

पादप ऊतक (Plant Tissue) क्या है ?

पादप ऊतक दो प्रकार के विभज्योत्तक ऊतक और स्थायी ऊतक होते है

विभज्योत्तक ऊतक (Meristematic Tissue)

इस ऊतक की कोशिकाओं में तीव्र गति से विभाजन (सूत्री विभाजन) होने की प्रवृत्ति होती है। यह ऊतक पौधों के वर्धी भागों, जैसे तने तथा जड़ों के अग्र सिरे (apical rogion) में पाए जाते हैं। यह ऊतक पौधों की लम्बाई एवं मोटाई बढ़ाने हेतु उत्तरदायी होते हैं। यह मुख्यतया तीन प्रकार के होते हैं:

शीर्षस्थ अथवा अग्रही विभज्योत्तक (Apical Meristematic Tissue)

यह ऊतक जड़ एवं तने के अग्र (शीर्ष) भाग तथा पत्तियों के कक्षों में स्थित कलिकाओं में ऊतक पाया जाता है। यह ऊतक मुख्य रूप से पौधों की लम्बाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। उदाहरण – प्ररोह शीर्ष तथा मूल शीर्ष

पार्श्व विभज्योत्तक (Lateral Meristematic Tissue)

ये ऊतक पौधों के तने एवं जड़ों के पार्श्व भागों में पाए जाते है, जो पौधों की मोटाई के लिए विशेष महत्व रखती है। इसी में जाइलम और फ्लोएम, जैसे संवहनी तन्त्र पाए जाते हैं। उदाहरण – संवहन कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम

अन्तर्वेशी विभज्योत्तक (Intercalary Meristematic Tissue)

ये ऊतक हमेशा पर्व सन्धि (nodes) पर पाए जाते हैं तथा इन ऊतकों के कारण पौधों की लम्बाई में वृद्धि होती है। ये वास्तव में शीर्षस्थ विभज्योत्तकों के अवशेष है, जो बीच में स्थायी ऊतकों के आ जाने के कारण अलग हो जाते हैं। शाकाहारी जन्तुओं द्वारा घासों के अग्र भाग खा लिए जाने पर, उसमें अन्तर्वेशी विभज्योत्तक के माध्यम से ही वृद्धि होती है।

स्थायी ऊतक (Permanent Tissue)

विभज्योत्तक ऊतक परिपक्व होने पर स्थायी ऊतकों में परिवर्तित हो जाती है। किन्तु स्थायी ऊतकों में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। इन ऊतकों की कोशिकाएँ मृत अथवा जीवित, पतली या मोटी भित्ति वाली होती है। यह तीन प्रकार की होती हैं :

साधारण स्थायी ऊतक (Simple Permanent Tissue)

इस ऊतक की यही विशेषता होती है कि इसमें एक ही प्रकार की आकृति तथा एक ही तरह के कार्य करने वाली (homogeneous) कोशिकाओं का समूह होता है। ये तीन प्रकार के होते हैं :

मृदूतक (Parenchyma)

यह ऊतक पौधों के मुलायम भागों तथा विभिन अंगों (बाहरी त्वचा तथा फल के गूदे आदि) में पाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों जैसे मण्ड, प्रोटीन तथा वसा का संग्रह करना है। कुछ पौधों जैसे नागफनी तथा यूफोरबिया के माँसल तनों तथा पत्तियों में जल संग्रह का कार्य करते हैं। यदि इनमें हरित लवण उपस्थित होता है तो यह प्रकाश-संश्लेषण करते हैं और क्लोरेनकाइमा कहलाते हैं।

स्थूलकोणोत्तक (Collenchyma)

यह ऊतक मृदूतक का ही रूपान्तरित रूप है तथा यह शाकीय पौधों की बाहरी त्वचा के नीचे और पत्तियों के पर्णवृन्तों में पाए जाते है। इसकी कोशिकाएँ जीवित, रिक्तिकायुक्त एवं कोशिकाद्रव्य युक्त होती है। इसकी कोशका भित्तियों के कोनों पर सेलुलोज तथा पेक्टिन के जमाव के कारण असमान रूप से मोटी होती है। इसका मुख्य कार्य पौधों को यान्त्रिक बल तथा लचीलापन प्रदान करने तथा हरितलवक की उपस्थिति में प्रकाश-संश्लेषण की क्रिया करना है ।

दृढ़ोतक (Sclerenchyma)

यह ऊतक मोटी कोशिका भित्ति तथा लिग्निन युक्त मृत (dead), लम्बी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। यह ऊतक पौधों को यान्त्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। इसकी कोशिका भित्ति में अनेक जगहों पर सेलुलोज का जमाव नहीं होता है चूँकि इन स्थानों पर जीवद्रव्य तन्तु होते हैं। ऐसे स्थान सरल गर्त (simple pits) कहलाते हैं। लिग्निन युक्त होने के कारण इसका तन्तु अत्यन्त ही दृढ़ होता है, जिसे स्क्लेरिड्स कहते हैं। अखरोट तथा नारियल की अन्तः फल भित्तियों में तथा लेग्युमिनोसी कुल के बीजों के बीजाकरण में यह ऊतक पाए जाते हैं।

जटिल स्थायी ऊतक (Complex Permanent Tissue)

इस प्रकार के ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। इसे संवहन ऊतक भी कहा जाता है क्योंकि पादपों में यह संवहन का कार्य करते हैं। इसके अन्तर्गत जाइलम एवं फ्लोएम जैसे संवहनीय ऊतक आते हैं।

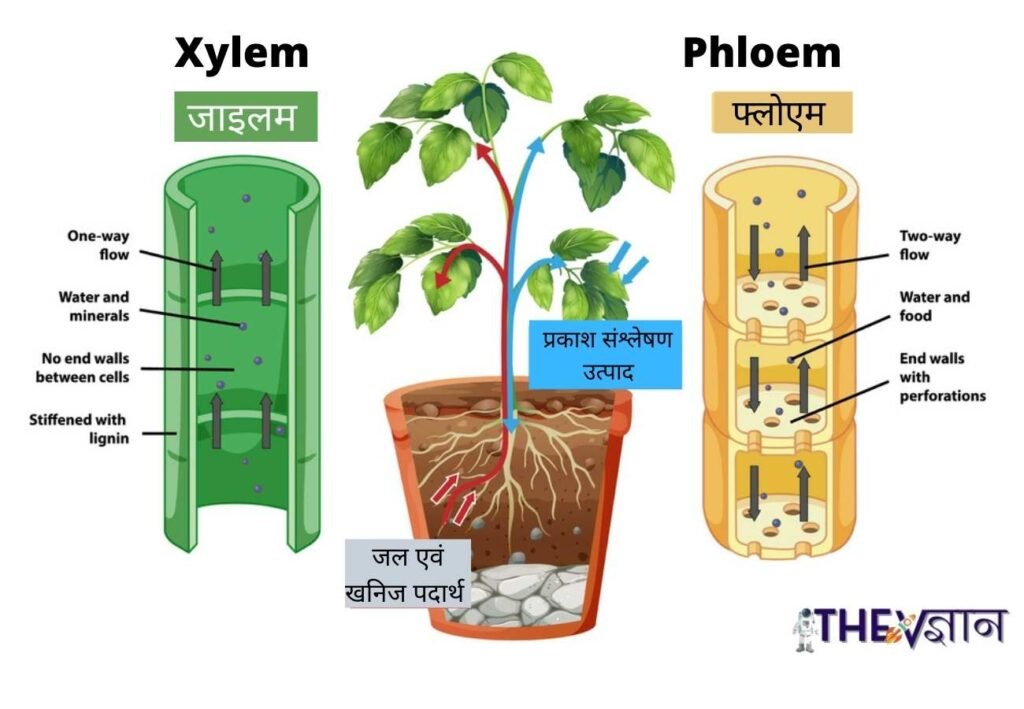

1. जाइलम (Xylem) क्या है ?

यह पतली एवं लम्बी नलिकाओं के रूप में पौधों की जड़ों से लेकर पत्तियों तक फैले होते हैं। ये जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज-लवणों को पत्तियों तक पहुँचाने का कार्य करता है तथा पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है इसे प्रायः काष्ठ (wood) भी कहा जाता है। जाइलम को जटिल ऊतक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह चार प्रकार की कोशिकाओं- वाहिनिकाओं (tracheids), वाहिकाओं (vessel), काष्ठ तन्तु (wood fibres) और काष्ठ मृदूतक (wood parenchyma) की बनी होती है।

वाहिनिकाएँ एवं वाहिकाएँ मृत कोशिकाओं की बनी होती है। वाहिकाएँ टेरिडोफाइट्स व जिम्नोस्पर्म में अनुपस्थित होती हैं।

आवृतबीजियों में उपस्थित जल एवं खनिज लवणों के संवहन हेतु इसमें अनेक वाहिनिकाएँ एवं वाहिकाएँ होती है। जाइलम के अन्तर्गत आने वाले काष्ठ मृदूतक (जीवित व अधिक मात्रा में होती है) स्टार्च तथा वसीय पदार्थों का संचय तथा जल परिवहन में सहायता करते हैं। इसकी कोशिका भित्ति सख्त तथा लिग्निनयुक्त होती है, जो पौधों को अतिरिक्त यान्त्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। सामूहिक रूप से इसे काष्ठ तन्तु (Xylem Fibre) कहते हैं।

2. संवहन पूल (Vascular Bundle) क्या है ?

संवहन पूल कैम्बियम सहित या कैम्बियम रहित जाइलम तथा फ्लोयम का बना होता है। कैम्बियम युक्त संवहन पूल खुले (open vascular bundle), जबकि कैम्बियम रहित संवहन पूल बन्द (closed vascular bundle) कहलाते हैं।

- एण्डार्क (Endarch) सेन्ट्रीफ्यूगल जाइलम (जब प्रोटोजाइलम मध्य भाग की ओर तथा मेटाजाइलम बाहर की ओर होता है)।

- एक्सार्क (Exarch) सेन्ट्रीपीटल जाइलम (जब प्रोटोजाइलम बाहर की तथा मेटाजाइलम केन्द्र की ओर होता है)।

- संयुक्त संवहन पूल (Conjoint vascular bundle) जाइलम व फ्लोएम एक अर्द्धव्यास पर साथ-साथ पाए जाते हैं ।

- संकेन्द्री (Concentric) एक प्रकार का संवहन ऊतक है, जो दूसरे प्रकार के संवहन ऊतक को घेरे रहता है।

द्वितीयक वृद्धि

जब पौधा छोटा होता है, तब उसमें ऊतक प्राथमिक विभज्योत्तक द्वारा बनते हैं अर्थात् इनके द्वारा निर्मित ऊतकों को प्राथमिक ऊतक कहते हैं।

आयु बढ़ने के साथ द्विबीजपत्री पौधों में नई कोशिकाओं का निर्माण स्थायी मृदूतक द्वारा उत्पन्न नई विभज्योत्तक से होता है। ये नई कोशिकाएँ द्वितीयक ऊतक कहलाती हैं।

इन्हीं द्वितीयक ऊतकों के कारण पौधे के अंगों की मोटाई में वृद्धि होती है, जिसे द्वितीयक वृद्धि कहते हैं।

द्वितीयक वृद्धि एधा (cambium) एवं कॉर्क एधा (cork cambium) के कारण होती है। द्वितीयक वृद्धि केवल द्विबीजपत्री पादपों में ही पाई जाती है। इससे बनने वाले वार्षिक वलयों के आधार पर ही वृक्षों की आयु निर्धारित होती है।

3. फ्लोएम (Phloem) क्या है ?

प्रकाश-संश्लेषण में निर्मित भोज्य पदार्थ का पौधों के विभिन्न भागों में पहुँचाने का कार्य फ्लोएम संवहनीय ऊतक द्वारा संचालित होता है।

यह चार प्रकार की कोशिकाएँ-चालनी नलिकाएँ (sieve tubes), सखि कोशिकाएँ (companion cells), फ्लोएम मृदूतक (phloem parenchyma) तथा फ्लोएम तन्तु (phloem fibres) से मिलकर बनता है।

इनमें से चालनी नलिका में छिद्रित भित्ति मुख्य रूप से भोज्य पदार्थ के संवहन का कार्य करती है, जबकि अन्य शेष कोशिका उसे इस कार्य में सहायता करती है। फ्लोएम की नलिकाएँ जीवित कोशिकाएँ होती हैं तथा पौधों की यान्त्रिक दृढ़ता में विशेष योगदान नहीं करती है। चालनी नलिकाएँ परिपक्व अवस्था में अकेन्द्री (enucleate) हो जाती हैं। ये कोशिकाएँ अनावृतबीजी (gymnosperm) में अनुपस्थित होती हैं।

जाइलम (Xylem) और फ्लोएम (Phloem) में क्या अंतर है ?

1. जाइलम के ऊतक (Tissue) ट्यूबलर के आकार की संरचना के होते हैं, जिसमें क्रॉस दीवारों (Cross walls) की अनुपस्थिति होती है । यह ऊतक एक तारे के आकार जैसा दिखता है. वहीं फ्लोएम ऊतक ट्यूबलर के आकार के, लम्बें होते हैं, पतली छलनी नलिकाओं (Thin Sieve Tubes) के साथ दीवारों (Walls) की उपस्थिति के साथ संरचनाएं वाले ।

2. जाइलम एक संवहनी ऊतक है जो पानी और विघटित खनिजों को जड़ से अवशोषित कर शेष पौधे तक पहुँचाता है और फ्लोएम एक संवहनी ऊतक है जो पौधे के हरे भागों से पौधे के बाकी हिस्सों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान तैयार घुलनशील कार्बनिक यौगिकों को स्थानांतरित करता है।

3. जाइलम मुख्य रूप से संवहनी बंडलों (Vascular Bundles) के केंद्र में स्थित होते हैं और फ्लोएम मुख्य रूप से संवहनी बंडलों की परिधि (Periphery) की ओर स्थानीयकृत होते हैं।

4. जाइलेम के फाइबर छोटे होते हैं और फ्लोएम के फाइबर बड़े होते हैं ।

5. जाइलेम जड़ों, स्टेम और पत्तियों में मौजूद होते हैं और फ्लोएम, स्टेम और पत्तियों में मौजूद होते हैं, जो बाद में जड़ों, फलों और बीजों में स्थानांतरित और विकसित होते हैं ।

6. जाइलम का मूवमेंट एक ही दिशा में होता है यानी यूनीडायरेक्शनल (Unidirectional) ऊपर की ओर, वहीं फ्लोएम का द्विदिश यानी दोनों दिशा में (Bidirectional) मूवमेंट होता है (Up and Down) ।

7. जाइलम में ट्रेकिड्स (Tracheids), Vessel Elements, जाइलम पैरेन्काइमा, और जाइलम फाइबर शामिल हैं । वहीं फ्लोएम में शामिल हैं: सह कोशिकाएं (Companion Cells), छलनी नलिकाएं (Sieve Tubes), बास्ट फाइबर (Bast Fibres), फ्लोएम फाइबर, और फ्लोएम पैरेन्काइमा ।

8. जाइलम ऊतक की कोशिकाएं पैरेन्काइमा कोशिकाओं को छोड़कर मृत कोशिकाएं (Dead cells) होती हैं और फ्लोएम ऊतक की कोशिकाएं बास्ट फाइबर को छोड़कर जीवित कोशिकाएं होती हैं।

9. जाइलम में कोशिकाओं की कोशिका भित्ति (Cell wall) मोटी होती है और फ्लोएम की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पतली होती है।

10. लिग्नीफाइबड (Lignified) कोशिका भित्ति (Cell wall) जाइलम में मौजूद होती हैं और फ्लोएम में कोशिका भित्ति (Cell wall) लिग्नीफाइबड (Lignified) नहीं होती है।

11. संवहनी बंडलों (Vascular Bundles) में जाइलम ऊतक की मात्रा फ्लोएम ऊतक से अधिक होती है यानी संवहनी ऊतक में फ्लोएम ऊतक की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम होती है।

12. जाइलम ऊतक के दो प्रकार के तत्वों अर्थात जाइलम वाहिकाओं (Xylem Vessels) और वाहिनिकाओं (Tracheid) से होकर ही जल एवं खनिजों को पौधों की जड़ों से उसकी पत्तियों तक पहुंचाया जाता है और फ्लोएम की जीवित कोशिकाएं ‘चालनी नलिकाएँ’ (Sieve Tubes) कहलाती हैं. फ्लोएम में कोशिकाओं की अंतिम भित्ति पर चालनी पट्टियाँ (sieve plates) पायी जाती हैं, जिनमें छोटे–छोटे छिद्र बने होते हैं।

13. जाइलेम घुलनशील खनिज पोषक तत्वों और पानी के अणुओं को जड़ों से पौधे के अन्य हिस्सों तक पहुंचाता है और फ्लोएम भोजन और अन्य पोषक तत्वों सहित चीनी और अमीनो एसिड पत्तियों से भंडारण अंगों और पौधे के बढ़ते भागों तक पहुंचाता है।

14. जाइलेम, पौधे को यांत्रिक शक्ति (Mechanical Strength) प्रदान करता है और स्टेम को मजबूत रहने में मदद करता है वहीं जड़ों, बल्ब (Bulbs) और Tubers जैसे अंगों के भंडारण के लिए पौधों के प्रकाश संश्लेषक क्षेत्रों द्वारा संश्लेषित शर्करा का परिसंचरण करता है।

15. जाइलेम वाष्पशील (Transpiration) और प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) के माध्यम से खोए हुए पानी के अणुओं की कुल मात्रा को पूरा करता है और पूरे पौधे में प्रोटीन और mRNAs के परिवहन के लिए जिम्मेदार है ।

विशिष्ट स्थायी ऊतक (Special Permanent Tissue)

बाह्य त्वचा (Epidermis) यह पादप देह की सबसे बाहर वाली पर्त है, जो मुख्यतया सुरक्षात्मक कार्य करती है। यह पादपों के सामान्य प्ररोहों (shoots) से वाष्पोत्सर्जन (transpiration) द्वारा अत्यधिक जल हानि से बचाव करती है। इसका कारण एपिडर्मिस की बाह्य सतह पर क्यूटिन अथवा सुबेरिन नामक कड़ा पदार्थ का जमा होना है, जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया में होने वाली जलहानि को कम करता है।

स्टोमेटा (Stomata) शाखाओं की बाह्य त्वचा में छोटे-छोटे अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें रन्ध्र कहते हैं, जो सेम या गुर्दे (kidneys) के आकार की बाह्य त्वचीय कोशिकाओं से घिरे होते हैं, जिन्हें द्वार कोशिकाएँ (guard cells) कहते हैं। द्वार कोशिकाएँ जीवित, हरितलवक युक्त तथा केन्द्रयुक्त होती हैं। द्वार कोशिकाएँ और आस-पास की बाह्य कोशिकाएँ मिलकर रन्ध्री समूह (Stomatal complex) बनाती है।

बाह्य त्वचा के त्वचा रोम एककोशिकीय या बहुकोशिकीय शाखित या सरल होते हैं। यदि त्वचा रोम स्रावण का कार्य करते हैं, तो उन्हें ग्रन्थिल रोम कहते हैं, यह दो प्रकार की होती हैं

बाह्य ग्रन्थियाँ बाह्य त्वचा पर उपस्थित दंशन रोम विषैले पदार्थ का स्रावण करते हैं, जैसे-बिच्छू पौधे मकरन्दकोष (nectaries), शर्करा जैसे पदार्थ मकरन्द का स्रावण करती है। कीटभक्षी पौधों की पाचक ग्रन्थियाँ प्रोटिओलिटिक एन्जाइम का स्रावण करती हैं।

आन्तरिक ग्रन्थियाँ यह ऊतकों के अन्दर पाई जाती हैं। इसके अन्तर्गत नींबू तथा सन्तरे के फलों के छिलके में तेल ग्रन्थियाँ एवं पान की पत्तियों में श्लेष्मक स्रावी ग्रन्थियाँ, पाइनस में रेजिन एवं टेनिन का स्रावण करने वाली ग्रन्थियाँ पाई जाती हैं। हाइडेथोड जल का स्रावण करने वाली ग्रन्थियाँ हैं।

रबरक्षीरी (Laticiferous glands) ग्रन्थियाँ कोशिकाएँ लम्बी, पतली भित्ति युक्त, बहुकेन्द्री, गाढ़े तरल लैटेक्स से युक्त कुछ कोशिकाओं में रबरक्षीर भरी होती हैं। ये कोशिकाएँ पतली भित्ति युक्त शाखित तथा बहुकेन्द्रकी एवं स्वतन्त्र इकाइयों के रूप में जैसे यूफोरबिया, मदार तथा कनेर में रबरक्षीरी कोशिकाएँ होती हैं।

पोस्त, रबड़ आदि में रबरक्षीरी वाहिकाएँ पाई जाती हैं, जो अनेक कोशिकाओं के मिलने तथा बीज की परतों के घुल जाने से बनती हैं।

उत्तक से जुड़े महत्वपुर्ण तथ्य

वास्तव में काष्ठ द्वितीयक जाइलम होता है, जो द्वितीयक वृद्धि के दौरान संवहन एधा की सक्रियता के फलस्वरूप बनता है।

पौधों के तनों एवं जड़ों में द्वितीयक वृद्धि संवहन एधा तथा कॉर्क एथा की सक्रियता के फलस्वरूप होता है।

द्वितीयक वृद्धि का आशय-पौधों के तनों या जड़ों में स्थायी पैरेन्काइमा ऊतकों द्वारा उत्पन्न नए विभज्योत्तक से है, जिसके फलस्वरूप पौधों की लम्बाई और मोटाई में वृद्धि होती है। यह वृद्धि सिर्फ द्विबीजपत्री पौधों में ही पाई जाती है, चूँकि ये उसी में ही पाए जाते हैं जबकि एकबीजपत्री पौधों में इसका अभाव होता है। कॉर्क मोटी भित्ति वाली मृत कोशिका होती है जो पौधों की तनों की परिधि पर एक पर्त के रूप में रहती है।

कॉर्क ऊतकों के लिए सुरक्षा का काम करता है।

व्यवसायिक रूप से कॉर्क का उत्पादन क्यूरकस सुबरनामक वृक्ष से होता है।