इस आर्टिकल में हम जानेगे कि उत्तक क्या होते है और उनके कितने प्रकार होते है | साथ ही जानेगे की उत्तक किस प्रकार बहुकोशिकीय जन्तुओ के लिय जरूरी होते है | साथ ही हम जानेगे कि उपकला या एपीथीलियमी ऊतक (Epithelial tissues), संयोजी ऊतक (Connective Tissue), पेशीय ऊतक (Muscular Tissue) और तंत्रिकीय ऊतक (Nervous Tissue) क्या होते है |

उत्तक क्या है ? (What is Tissues)

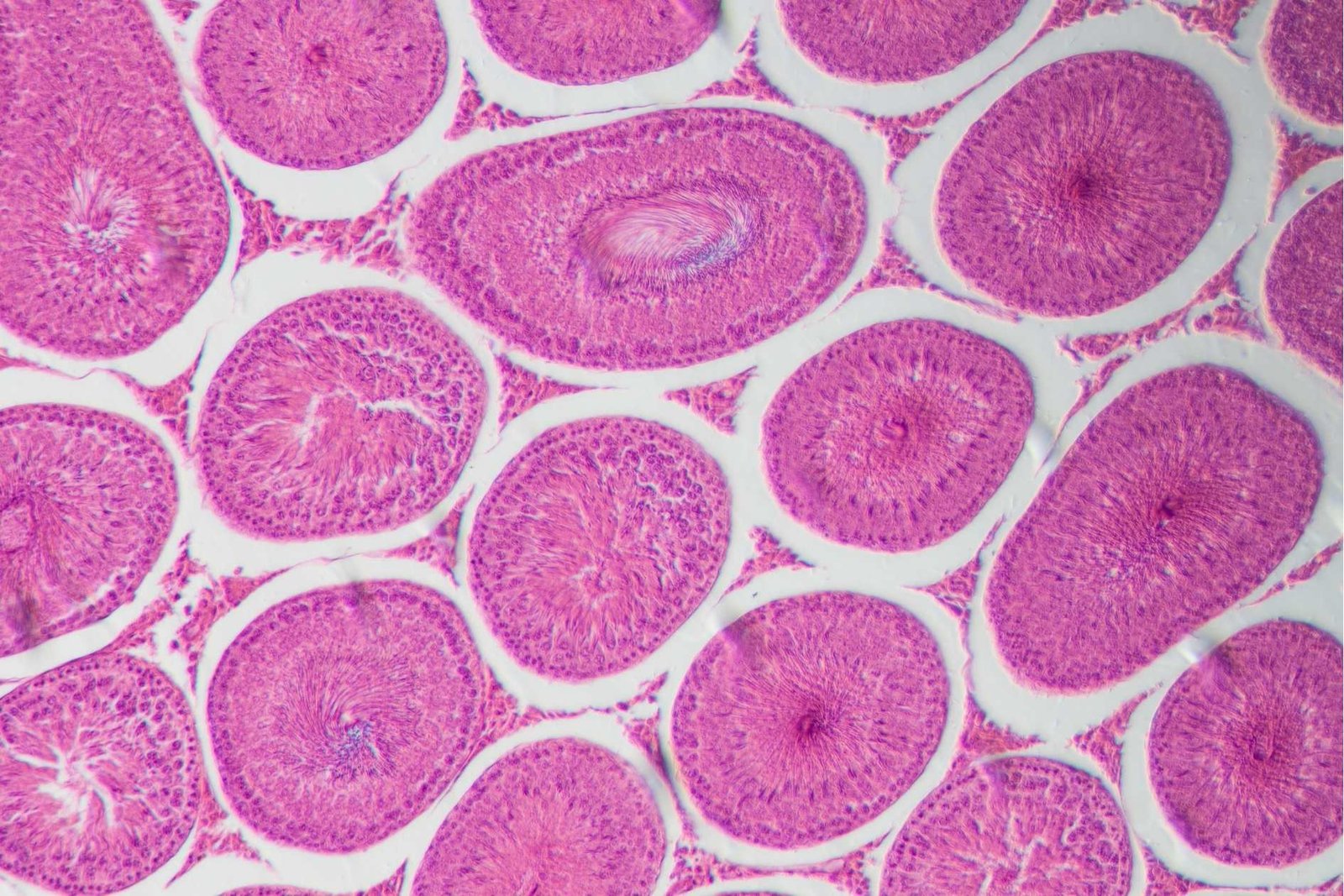

शरीर की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। समान कोशिकाएँ मिलकर ऊतक बनाती हैं। भ्रूणीय विकास, रचना एवं कार्यों में समान कोशाओं के समूहों अथवा परतों को ऊतक (Tissues) कहते हैं। कई ऊतक मिलकर अंग; जैसे- मस्तिष्क, हृदय, यकृत, नेत्र आदि कई अंग मिलकर अंगतन्त्र बनाते हैं, जो विशेष कार्य करते हैं; जैसे- गुर्दे, मूत्रवाहिनियाँ एवं मूत्राशय मिलकर उत्सर्जन तन्त्र बनाते हैं। जन्तुओं के शरीर में विभिन्न प्रकार के अगतन्त्र; जैसे- पाचन तन्त्र, श्वसन तन्त्र, परिसंचरण तन्त्र, तन्त्रिका तन्त्र आदि मौजूद रहते हैं।

उत्तक के अध्ययन को ऊतकी (Histology) कहते हैं। इस अध्ययन को कुछ लोग सूक्ष्मशरीर (Micro-anatomy) भी कहते हैं, परन्तु इसका विषय-विस्तार ऊतकी से अधिक है। इटली के वैज्ञानिक, मारसेली मैल्पीजाई (1628-1694) ने जीव विज्ञान की यह शाखा स्थापित की, लेकिन इसे हिस्टोलॉजी का नाम मेयर (1819) ने दिया। टिशू (Tissue) शब्द का प्रथम प्रयोग बाइकाट (Bichat, 1771-1802) ने किया।

ऊतक में उपस्थित मैट्रिक्स का तरल, उस माध्यम का काम करता है जिसके द्वारा ऊतक की कोशाएँ रक्त या लसीका से अपना रासायनिक लेन-देन करती है। अतः इसे ऊतक द्रव (Tissue fluid) कहते हैं, कुछ ऊतकों में कोशाओं का रक्त या लसीका से सीधा सम्पर्क होता है, या साइनोवियल द्रव (Synovial fluid) या सेरीन्त्रीस्पाइनल द्रव (Cerebrospinal fluid) आदि विशेष प्रकार के तरल पदार्थ रासायनिक लेन-देन के माध्यम का काम करते हैं।

उत्तक के प्रकार (Type of Tissues)

बहुकोशिकीय जन्तुओं में पाये जाने वाले ऊतकों की चार प्रमुख श्रेणियाँ होती हैं:

- उपकला या एपीथीलियमी ऊतक (Epithelial tissues)

- संयोजी ऊतक (Connective Tissue)

- पेशीय ऊतक (Muscular Tissue)

- तंत्रिकीय ऊतक (Nervous Tissue

उपकला या एपीथीलियमी ऊतक(Epithelial Tissues)

इन ऊतकों को उपकला (Epithelial) नाम 18वीं सदी में डच वैज्ञानिक रयूश (Ruysch) ने दिया। ये ऊतक शरीर तथा आन्तरांगों की बाहरी तथा भीतरी उघड़ी (Exposed) सतहों पर, रक्षात्मक चादर या छीलन (Peeling) की भाँति ढके रहते हैं। अतः ठोस आंतरान्गों (जीभ, गुर्दे, जिगर, तिल्ली आदि) पर बाहर तथा त्वचा एवं खोखले आन्तरांगों (श्वास-नालें, आहारनाल, रुधिरवाहिनियाँ आदि) पर भीतर-बाहर इसी ऊतक की एक या अधिक परतें आच्छादित उपकला (Epithelial) ऊतक, भ्रूणीय परिवर्धन में तीनों हि प्राथमिक रोहिस्तरों (Primary germinal layers) एक्टोडर्म, मीसोडर्म एवं एन्डोडर्म से बनती हें।

यह ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। यह ऊतक शरीर के ऊपर तथा अन्दर विभिन्न भागों की गुहिका का आवरण बनाता है। त्वचा, मुँह, आहारनाल तथा फेफड़ों की बाहरी सतह इसी की बनी होती है।

इसकी उत्पत्ति भ्रूण के तीनों प्राथमिक जनन स्तरों— एक्टोडर्म, मीसोडर्म एवं एन्डोडर्म से होती है। उपकला ऊतक की कोशिकाएँ एक-दूसरे से सटी रहती हैं तथा अन्तराल बन्धन द्वारा जुड़ी होती हैं, जिसमें रुधिर वाहिनियाँ अनुपस्थित होती हैं। यह ऊतक अकोशिकीय आधारी झिल्ली पर स्थित होता है, जो इसके नीचे स्थित संयोजी ऊतक से अलग करती है। यह जल एवं अन्य पोषक पदार्थों के अवशोषण में सहायता पहुँचाते हैं।

इन ऊतकों के द्वारा घाव भरा जाता है क्योंकि इनमें पुनरुत्पादन (regeneration) की क्षमता बहुत होती है। यह आहारलाल में अवशोषण, वृक्क नलिकाओं में पुनरावशोषण तथा उत्सर्जन में सहायता करती है।

शरीर की सभी अन्थियाँ उपकला ऊतक से बनती है, जो दो प्रकार की होती है।

एककोशिकीय ग्रन्थि (Unicellular Glands)

जब एक कोशिका स्वावण का कार्य करती है, तो उसे एककोशिकीय ग्रन्थि कहते हैं। इन ग्रन्थियों में प्राय: श्लेष्मा (mucous) बनता रहता है, जो स्रावित होकर संवधिंत सतह को गोला रखता है। जैसे- श्वसन सतह तथा आहारनाल में उपस्थित चषक कोशिकाएँ (gublet cell) |

बहुकोशिकीय ग्रन्थि (Multicellular Glands)

इसके अन्तर्गत अनेक कोशिकाएँ स्रावण करने के लिए समूह बना लेती हैं। यह समूह बहुकोशिकीय ग्रन्थि कहलाती है।

ये दो प्रकार की होती है :

अन्तः स्त्रावी ग्रन्थियाँ (Endocrine Glands) – इन ग्रन्थियों का सतह से सम्बन्ध समाप्त हो जाता है तथा इनके स्त्रावण (हॉर्मोन) सीधे रुधिर में पहुँचते हैं; जैसे-पीयूष ग्रन्थि, थायरॉइड ग्रन्थि आदि।

बहिः स्त्रावी ग्रन्थियाँ (Exocrine Glands) – इसमें स्त्रावण नलिकाओं द्वारा सतह पर स्त्रावित होते हैं, जैसे-आमाशयी, आन्त्रिय, लार ग्रन्थियाँ आदि।

उपकला या एपीथीलियमी ऊतक के कार्य (Functions)

- उपकलाएँ मुख्यतः शरीर एवं आन्तरांगों के लिए सुरक्षात्मक आवरण बनाती हैं। अतः ये भीतर स्थित ऊतकों की कोशाओं को चोट से, हानिकारक पदार्थों तथा बैक्टीरिया आदि के दुष्प्रभाव से और सूख जाने से बचाती हैं।

- शरीर एवं आन्तरांगों का अपने बाहरी वातावरण से पदार्थों का सभी लेन-देन एपीथीलियमी आवरण के ही आर-पार होता है।

- आहारनाल की दीवार की भीतरी सतह पर ये पोषक पदार्थों एवं जल के अवशोषण (Absorption) का और उत्सर्जन अंगों में उत्सर्जन (Excretion) का कार्य करती हैं।

- त्वचा पर तथा संवेदांगों में ये संवेदना ग्रहण (Sensory reception) का कार्य करती हैं।

- कई नलिका जैसी खोखले अंगों में ये श्लेष्म (Mucus) या अन्य तरल पदार्थों के संवहन में सहायता करती हैं।

- इनमें पुनरुत्पादन (Regeneration) की बहुत क्षमता होती है। अतः क्षत ऊतकों पर शीघ्रतापूर्वक पुनरुत्पादित होकर ये घावों के भरने में सहायता करती हैं।

संयोजी ऊतक (Connective Tissue)

भ्रूण में एक्टोडर्म और एण्डोडर्म स्तरों के बीच में कोशाओं का एक ढीला-सा तीसरा स्तर, मीसोडर्म होता है। इस स्तर से बनने वाले वयस्क के सारे ऊतकों को हर्टविग (1883) ने मीसेनकाइमा का नाम दिया। भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान, इस स्तर के कुछ भाग तो सघन होकर वयस्क के कंकालीय तथा पेशीय ऊतक (Muscular tissue) बनाते हैं और शेष ढीले रहकर संवहनीय और संयोजी ऊतक (Connective tissue) बनाते हैं। पेशीय ऊतकों (Muscular tissues) के अतिरिक्त अन्य सभी मीसोडर्मी ऊतकों की व्यस्क के संयोजी ऊतकों की श्रेणी में रखा जाता है।

संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों को सम्बद्ध करता है। इस ऊतक कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अन्तरकोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। यह अन्तरकोशिकीय पदार्थ तन्तुवत, ठोस जैली की तरह तरल सघन या कठोर अवस्था में रह सकता है। इस ऊतक का निर्माण भ्रूणीय मोसोडमं (embryonic mesoderm) में होता है। शरीर के लगभग 30% भाग का निर्माण संयोजी ऊतक से ही होता है। पूरे शरीर में सबसे अधिक फैले होते हैं। ये प्रत्येक अंग के भीतर तथा बाहर और विभिन्न अंगों के बीच-बीच में स्थित पाये जाते हैं। अंगों और इनके विभिन्न ऊतकों की साधना, सहारा देना और परस्पर जोड़े रखना संयोजी ऊतकों का मूल कार्य होता है या कह सकते है कि यह शरीर के विभिन्न कोशिकाओं, ऊतकों एवं अंगों के बीच रहता है तथा इसे परस्पर बाँधने या जोड़ने का कार्य करता है।

संयोजी ऊतक के प्रकार (Kinds of Connective Tissues)

मैट्रिक्स तथा तन्तुओं की रचना के आधार पर संयोजी ऊतक को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है :

1. वास्तविक संयोजी ऊतक

अन्तराली ऊतक

वसा ऊतक

श्वेत तन्तुमय संयोजी ऊतक

पीत लोचदार संयोजी ऊतक

जालिकामय संयोजी ऊतक

श्लेष्मी संयोजी ऊतक

2. कंकालीय संयोजी ऊतक

1. अस्थि 2. उपास्थि

3. तरल संयोजी ऊतक

(i) रुधिर (ii) लसीका

वास्तविक संयोजी ऊतक

फाइब्रोब्लास्ट घाव भरने में सहायक होता है।

मैक्रोफेज ग्लीयल कोशिका (मस्तिष्क), कुफ्फर कोशिका (यकृत), मोनोसाइट ( रुधिर ) । ये कोशिकाएँ फैगोसाइटिक तथा अपमार्जक होती हैं ।

मास्ट कोशिकाएँ एलर्जी क्रिया में भूमिका, शरीर की रक्षा तथा विभिन्न पदार्थ उत्पन्न करते हैं; जैसे- हिपेरीन रुधिर को जमने से रोकता है। हिस्टेमिन एलर्जी में उत्तेजक होता है।

लसीका कोशिकाएँ प्रतिरक्षियों का संश्लेषण एवं संवहन में सहायक होता है।

प्लाज्मा कोशिकाएँ प्रतिरक्षी पदार्थों का संश्लेषण करते हैं।

अन्तराली संयोजी ऊतक विभिन्न ऊतकों के बीच का स्थान भरने तथा उन्हें जोड़ने एवं अंगों को उनके स्थान पर बनाए रखने में सहायक होता है। उदाहरण धमनी व शिराओं की भित्ति पर, खोखले अंगों में आदि।

वसामय ऊतक यह वसा को संश्लेषित, संचय एवं उसका उपापचय करते हैं। व्हेल का ब्लबर (blubber), ऊँट का कूबड़ तथा मैरीनों भेड़ की मोटी पूँछ मुख्यतया वसा ऊतक की बनी होती है।

श्वेत तन्तुमय ऊतक यह टेण्डन्स या कण्डराओं का निर्माण करता है, जो पेशी को अस्थि से जोड़ता है।

पीत लोचदार ऊतक यह लिगामेन्ट का निर्माण करता है, जो एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ता है। यह इलास्टिन तन्तुओं का बना होता है।

कंकालीय संयोजी ऊतक (मीजोडर्म से विकसित)

उपास्थि (Cartilage) – यह ठोस, अर्द्ध कठोर तथा लचीला संयोजी ऊतक है। यह लेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई आदि में मिलते हैं। उपास्थि की रचना तीन घटकों द्वारा होती है

1. पेरीकॉण्ड्रियम

2. मैट्रिक्स

3. कॉण्ड्रियोसाइट्स।

शार्क मछली का पूरा कंकाल तन्त्र उपास्थि का बना होता है।

अस्थि (Bone) एक ठोस, कठोर संयोजी ऊतक है। इसके मैट्रिक्स में कैल्शियम तथा फॉस्फोट के एपोटाइट लवण होते हैं। ऑस्टिओसाइट अस्थि का निर्माण करती हैं। इसके मैट्रिक्स को ओसीन (ossien) कहते हैं।

स्तनधारियों की लम्बी अस्थियों के मैट्रिक्स में एक हैवर्सियन नलिका होती है, जो रुधिर द्वारा अस्थि के अन्दर पोषक पदार्थों तथा ऑक्सीजन का परिवहन करता है ।

किसी अस्थि के जल जाने से कार्बनिक पदार्थ जल जाता है, जबकि अकार्बनिक पदार्थ राख के रूप में शेष रह जाता है। अस्थि में कार्बनिक तथा अकार्बनिक लवणों का अनुपात क्रमश: 62% और 38% होता है। जिन अस्थियों में हैविर्सियन तन्त्र पाया जाता है, उन्हें संहत (campact) अस्थि कहते हैं।

स्नायु (Ligaments) यह अस्थि को अस्थि जोड़ता है।

कंडरा (Tendons) एक संयोजी ऊतक है, जो पेशी को अस्थि से जोड़ता है।

तरल संयोजी ऊतक

रुधिर (Blood) एवं लसीका (Lymph), विशेष प्रकार के तरल संयोजी ऊतक (Connective tissue) होते हैं, जिनका कि सारे शरीर में संचारण होता है। रुधिर की उत्पति भ्रूण (Embryo) की मीसोडर्म से होती है। यह शरीर का 8% भाग होता है।

आयुकरण (Aging)

संयोजी ऊतकों के मैट्रिक्स का आयुकरण के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। बच्चों में यह अधिकतर लसदार होता है, क्योंकि तंतुओं की संख्या कम होती है। आयु बढ़ने के साथ-साथ इसमें जेली-सदृश आधार पदार्थ की मात्रा कम होती जाती है और तन्तुओं की मोटाई और संख्या बढ़ती जाती है। कुछ स्थानों पर, जैसे लवणों का भी जमाव होने लगता है। इसलिए इस दीवार का लचीलापन कम होता जाता है और ऊतकों में रक्त की आपूर्ति (Supply) गड़बड़ होती जाती है। इस प्रकार धीरे-धीरे सभी ऊतकों की क्रिया-क्षमता और दक्षता में गिरावट आ जाती है। इसी को आयुकरण (Aging) कहते हैं।

संयोजी ऊतक कार्य (Functions of Connective Tissue)

- संयोजी ऊतक (Connective tissue) को अवलंबन ऊतक(Supporting tissue) भी कहते हैं, क्योंकि अन्य कोशाओं, ऊतकों एवं अंगों को सीमेन्ट की तरह परस्पर जोड़कर सहारा देना, यथास्थान साधे रखना तथा पैकिंग पदार्थ के रूप में इन्हें परस्पर बाँधे रखना इनका प्रमुख कार्य होता है।

- इसके मैट्रिक्स में उपस्थित ऊतक द्रव्य ऊतकों की कोशाओं और रुधिर वाहिनियों के बीच रासायनिक लेन-देन के माध्यम का काम करता है।

- प्रत्येक आन्तरांग के ऊपर यह एक तन्तुमय सुरक्षात्मक खोल बनाता है।

- यह आन्तरांगों एवं ऊतकों की आवश्यक लोच (Elasticity), चिकनाहट (Lubrication) एवं दृढ़ता प्रदान करता है और धक्कों को सहने (Shock absorber) का काम करता है।

- यह रासायनिक पदार्थों का संग्रह एवं संवहन भी करता है। उदाहरणार्थ- वसीय अर्थात् ऐडिपोज संयोजी ऊतक (Adipose Connective Tissue) में वसा (Fat) का संग्रह होता है। यह वसीय ऊतक शरीर में कहीं भी, अन्तराली ऊतक के रूपान्तर से बन सकता है, लेकिन त्वचा के नीचे (मानव में पैनीकुलस एडीपोसस- (Panniculus adiposus), तथा हाथी और व्हेल का ब्लबर (Blubber) पीली अस्थिमज्जा एवं रक्तवाहिनियों के गिर्द तथा मेढक में वृक्कों (Kidneys) के निकट विशेष वसीय ऊतक होते हैं। मनुष्य का अधस्त्वचीय (Sub-cutaneous) पैनीकुलस ऐडीपीसस कुछ सीमा तक पुरुष व नारी के शरीर की आकृति में अन्तर के लिए जिम्मेवार होता है।

- ऊँट का कूबड़ तथा मैराइनो भेड़ (Marino sheep) की मोटी पूँछ भी वसा-संचय के कारण ही होती है। वसा ऊतक शरीर का लगभग 10% से 15% भाग बनाते हैं।

- यह विषैले पदार्थों (toxins), रोगाणुओं, कीटाणुओं आदि को नष्ट करके शरीर की सुरक्षा करता है।

- घायल और संक्रमित स्थानों पर यह मृत कोशाओं को नष्ट करके सफाई तथा इनकी क्षतिपूर्ति करके मरम्मत का काम करता है।

- हड्डियों और पेशियों को दृढ़तापूर्वक परस्पर जोड़कर यह गति एवं गमन में सहायता करता है।

- कशेरुकियों (Vertebrates) में पूरे शरीर को साधने और इसकी आकृति बनाए रखने के लिए दृढ़ अन्तः कंकालीय ढांचा (Endoskeletal framework) होता है यह एक विशेष प्रकार के सघन संयोजी ऊतक (Dense Connective tissue) का बना हुआ होता है जिसे कंकाल ऊतक (Skeletal tissue) कहते हैं।

पेशीय ऊतक (Muscular Tissue)

संकुचनशीलता (Contractility) एवं चालकता (Motility) जीवद्रव के मूल लक्षण होते हैं। अधिकांश बहुकोशीय जन्तुओं में गमन और अंगों की गति के लिए विशेष प्रकार की कोशाओं के ऊतक (Tissue) होते हैं। इन्हें पेशीय ऊतक या पेशियाँ (Muscles) कहते हैं और इनकी कोशाओं को पेशी कोशाएं कहा जाता है । ये ऊतक भ्रूण (Embryo) की मीसोडर्म से बनते हैं (केवल आँखों की आइरिस और सिलियरी काय की पेशियाँ ऐक्टोडर्म से बनती हैं)। पेशीय ऊतक (Muscular tissue) शरीर के भार का लगभग आधा अंश बनाते हैं। पेशीय कोशाएं लम्बी व सँकरी होती हैं, इसीलिए इन्हें पेशी तन्तु (Muscle fibres) भी कहते हैं। आकुंचनशीलता (Contractility) इनका प्रमुख लक्षण होता है।

पेशीय ऊतक के प्रकार (Type of Muscular Tissue)

- रेखित पेशियाँ (Striated or striped muscles)

- अरेखित या अनैच्छिक पेशियां (Unstriaped, Smooth or involuntary Muscles)

- ह्रदय पेशियां (Cardiac Muscles)

रेखित पेशियां (Striated or Striped Muscles)

शरीर की अधिकांश पेशियाँ रेखित होती हैं। ये शरीर के भार का 40% बनाती हैं। ये केन्द्रीय और परिधीय तन्त्रों के नियन्त्रण में जन्तु की इच्छानुसार कार्य करती हैं। अतः इन्हें ऐच्छिक पेशियाँ (Voluntary Muscles) भी कहते हैं। अधिकांश रेखित पेशियाँ अपने दोनों सिरों पर हड्डियों से जुड़ी होती हैं। अतः इन्हें कंकालीय पेशियाँ (Skeletal Muscles) भी कहते हैं। हाथ-पैरों की गति तथा शरीर की गतियाँ एवं गमन इन्हीं पेशियों द्वारा होता है। अतः इन्हें दैहिक पेशियाँ (Somatic Muscles) भी कहते हैं, क्योंकि ये अंगों में द्रुतगामी (rapid) परन्तु अल्पकालीन गतियाँ उत्पन्न करती हैं।

ऑक्सीजन-ऋण(Oxygen-Debt)

सक्रिय शारीरिक कार्य या व्यायाम के समय पेशियों में ऊर्जा का व्यय बहुत बढ़ जाता है और अधिकांश एटीपी (ATP), एडीपी (ADP) में बदल जाती है। अतः ग्लूकोज का जारण तेजी से होने लगता है, परन्तु फेफड़े (Lungs) इसके लिए आवश्यक ऑक्सीजन (O2) की पूर्ति नहीं कर पाते। इसीलिए सांस फूलने लग जाती है (Hard breathing)। इसी दशा के शरीर को ऑक्सीजन ऋण (Oxygen debt) कहते हैं। व्यायाम की समाप्ति के काफी देर बाद तक हम जल्दी-जल्दी साँस लेकर इस ऑक्सीजन ऋण को समाप्त कर देते हैं, अर्थात् हवा से अधिक ऑक्सीजन लेकर पेशियों के जारण द्वारा एटीपी के असाधारण व्यय की पूर्ति करते हैं। इसलिए जिन व्यक्तियों की पेशियों में ग्लूकोज की कमी होगी वे अधिक मेहनत का काम नहीं कर सकते।

थकावट (Fatigue)

यदि पेशियों को कुछ समय तक निरन्तर आकुंचन करना पड़े तो इनमें आकुंचन की क्षमता धीरे-धीरे कम हो जाती है और पेशियों में लैक्टिक अम्ल (Lactic acid) के जमा हो जाने के कारण इनमें आकुंचन हो ही नहीं पाता। इसी की थकावट (Fatigue) कहते हैं। बाद में धीरे-धीरे लैक्टिक अम्ल को ग्लूकोज में बदल कर थकावट की दशा समाप्त हो जाती है।

कंपकपी (Shivering)

जाड़े में कभी-कभी क्षणभर के लिए हमें अपने आप कंपकपी आ जाती है। यह कंकाल पेशियों की एक अनैच्छिक क्रिया होती है। शरीर ताप को बढ़ाना इस क्रिया का उद्देश्य होता है।

अरेखित या अनैच्छिक पेशियाँ(Unstriped, Smooth or Involuntary Muscles)

अरेखित पेशियां खोखले आंतरांगों की दीवार, अतिरिकत जननांगों, त्वचा की डर्मिस आदि में होती हैं। इस प्रकार ये आहारनाल, मूत्राशय, पित्ताशय, श्वसन नालों, प्लीहा, नेत्रों, त्वचा, गर्भाशय, योनि, जनन एवं रुधिरवाहिनियों आदि में होती हैं। इन्हें इसलिए आंतरांगीय पेशियां (Visceral muscles) भी कहते हैं। अस्थियों से इनका कोई सम्बन्ध नहीं होता। त्वचा में बालों से सम्बन्धित ऐरेक्टर पिलाई (Arrector pilli) पेशियां तथा शिश्न का स्पंजी पेशी जाल भी अरेखित पेशी ऊतक होते हैं।

इन पेशियों का आकुंचन स्वायत्त तन्त्र (Autonomous nervous system) के नियन्त्रण में धीरे-धीरे प्रायः एक निश्चित क्रम या लय (Rhythm) में, स्वतः यन्त्रवत् होता रहता है, इस पर जन्तु इच्छा-शक्ति का नियन्त्रण नहीं होता है। इसीलिए इन पेशियों को अनैच्छिक पेशियाँ (Involuntary muscules) कहते हैं। आन्तरांगों का संकुचन, नालवत् आन्तरांगों की गुहा का फैलना या सिकुड़ना, आहारनाल की तरंग-गति (Peristalsis) आदि क्रियाएँ इन्हीं के संकुचन पर निर्भर करती हैं।

हृद पेशियां (Cardiac muscles)

कशेरुकियों (Vertebrates) के हृदय की दीवार का अधिकांश भाग हृदपेशियों का बना होता है जिसे मायोकार्डियम (Myocardium) कहते हैं। इन पेशियों के कुछ लक्षण रेखित और कुछ अरेखित पेशियों के होते हैं- इनके छोटे लेकिन मोटे व बेलनाकार पेशी तन्तु रेखित होते हैं। परन्तु इनमें केवल एक या कभी-कभी दो केन्द्रक होते हैं। ये तन्तु कुछ शाखान्वित होकर परस्पर जुड़े होते हैं। केवल इन्हीं पेशियों में पेशी तन्तु सिरों पर ऊँगली- जैसे प्रबंधों (Interdigitations) द्वारा परस्पर गुंथे रहते हैं। इन्हीं स्थानों को पहले अंतर्विष्ट पट्टियां (Intercalated discs) कहते हैं। स्वभाव में हृद पेशियां अन्य पेशियों से भिन्न होती हैं। ये स्वायत्त तन्त्रिका तन्तुओं से सम्बन्धित होती हैं। इनका सबसे विशिष्ट लक्षण यह होता है कि यह जन्तु की इच्छा से स्वतन्त्र अपने आप (Automatically), बिना थके, बिना रुके एक लय से (rhythmically) और मनुष्य में लगभग 72 बार प्रति मिनट की दर से, जीवन भर आकुंचन करती रहती है। इसी को हृदय की धड़कन (Heart beat) कहते हैं। स्पष्ट है कि इनमें एटीपी (ATP) का सबसे अधिक व्यय होता है। इसीलिए पूरे शरीर में इन्हीं कोशाओं में माइटोकॉण्ड्रिया सबसे अधिक व जटिल होते हैं। इनका संकुचन तन्त्रिजनक (Neurogenic) नहीं होता, अर्थात यह तंत्रिका प्रेरणा के कारण नहीं होता, वरन इन्हीं में अन्तर्भूत (Inherent), अर्थात् पेशीजनक (Myogenic) होता है।

पेशियों में वृद्धि एवं क्षय (Growth and Waste)

यदि पेशियों को बहुत अधिक कार्य करना पड़े तो धीरे-धीरे इनके तन्तु मोटे हो जाते हैं। इसे पेशी की अतिवृद्धि (Hypertrophy) कहते हैं। गर्भवती स्त्रियों के गर्भाशय की पेशियों में हॉरमोन्स के प्रभाव से अतिवृद्धि हो जाती है। इससे गर्भाशय कई गुना बड़ा हो जाता है। यदि किसी पेशी को काफी समय तक कार्य न करना पड़े तो इसके तन्तु पतले हो जाते हैं। इसे पेशी का क्षय (Atrophy) कहते हैं।

तंत्रिकीय ऊतक (Nervous Tissue)

आकुंचन की भाँति, उत्तेजनशीलता (Irritability) एवं संवाहकता (Conductivity) भी जीव द्रव्य के मूलभूत गुण होते हैं, लेकिन अधिकांश मेटाजोआ में इन कार्यों के लिए भी विशिष्ट कोशाएं होती हैं, जिन्हें तंत्रिका कोशाएं या न्यूरॉन्स (Nerve Cells or neurons) कहते हैं। ये भ्रूण की एक्टोडर्म की न्यूरल प्लेट से बनती हैं और तन्त्रिकीय ऊतक की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाइयां (Units) होती हैं।

भ्रूणीय परिवर्धन (Embryonic Development)

भ्रूणीय परिवर्धन में एक बार बन जाने के बाद तन्त्रिका कोशाएँ कभी विभाजित नहीं होती वरन् जीवन भर अन्तरावस्था (Interphase) में रहती हैं और शरीर की वृद्धि के साथ-साथ बड़ी हो जाती हैं। मस्तिष्क की कुछ तन्त्रिका कोशाओं में मिलैनिन (Melanin) रंगा होता है। मादा की तन्त्रिका कोशाओं के केन्द्रक में केन्द्रिका के निकट प्रायः एक बार काय (Barr body) होता है जो एक्स (X) गुणसूत्र के रूपान्तरण से बनता है। तन्त्रिका कोशाओं के कोशापिण्ड, अधिकांश केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र (Central nervous system), मुख्यतः मष्तिष्क के धूसर द्रव्य (Grey matter) में होते हैं। केन्द्रीय तन्त्र के बाहर थोड़े से कोशापिण्ड छोटेछोटे समूहों में पाए जाते हैं जिन्हें गुच्छक या गैग्लिया (Ganglia) कहते हैं। मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क (Cerebellum) में फ्लास्क की आकृति के कोशापिण्ड होते हैं। इन्हें पुरकिन्जे की कोशाएं (Purkinje cells) कहते हैं।

तन्त्रिका ऊतक के कार्य (Functions of Nervous Tissue)

तन्त्रिका ऊतक का कार्य तन्त्रिकीय प्रेरणाओं (Nerve impulses) का संवहन (Conduction) अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना होता है। त्वचा, कान, आँख, नाक आदि संवेदांगों अर्थात् ग्राहक अंगों (Receptor Organs) की तन्त्रिकासंवेदी (Neurosensory) कोशाएँ जब बाहरी उद्दीपनों (External stimuli) को ग्रहण करती हैं, तो इनसे सम्बन्धित संवेदी अर्थात् अभिवाही तन्त्रिका कोशाओं के तन्तुओं (Sensory or afferent nerve fibres) में विद्युत प्रवाह के रूप में, संवेदी प्रेरणाएँ (Sensory impulses) उत्पन्न होती हैं जिन्हें ये तन्तु केन्द्रीय तन्त्रिका में पहुँचाते हैं। केन्द्रीय तन्त्र से प्रेरक अर्थात् अपवाही तन्त्रिका कोशाओं के तन्तु (Motor or efferent nerve fibres) चालक प्रेरणाओं (Motor impulses) को पेशियों, ग्रन्थियों आदि अपवाहक अंगों (Effector organs) में ले जाते हैं जो उद्दीपनों के अनुसार प्रतिक्रिया (Response) करते हैं। चालक प्रेरणाओं का दूर-दूर (Ganglia) में तन्त्रिका कोशाएँ अपने-अपने अक्ष-तन्तुओं एवं डेन्ड्राइट्स की शाखाओं द्वारा परस्पर सम्बन्धित रहती हैं। इन सम्बन्धों को सिनैप्स (Synaps) कहते हैं।