इस आर्टिकल में हम जानेगे की उत्सर्जन तंत्र (Excretory System) क्या है, मानव उत्सर्जन तंत्र (Human Excretory System in Hindi) किस तरह से कार्य करता है, मानव उत्सर्जन तंत्र (Human Excretory System in Hindi) के मुख्य अंग कोनसे है, मानव उत्सर्जन तंत्र की क्रियाविधि क्या है, उत्सर्जन के प्रकार कितने है, वृक्क (गुर्दा) (kidney) क्या है, वृक्क का क्या कार्य है, वृक्क का चित्र, वृक्क नलिका (नेफ्रॉन (Nephron) क्या है? नेफ्रॉन कहा पाया जाता है, नेफ्रॉन के कार्य, नेफ्रॉन की सरंचना और क्रियाविधि, मनुष्य के उत्सर्जी अंग, वृक्क द्वारा मूत्र निर्माण और नेफ्रॉन (वृक्काणु या वृक्क नलिका का कार्य) आदि

उत्सर्जन (excretion) क्या है ?

जन्तुओं के शरीर में उपापचय के परिणामस्वरूप CO2, जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि कई ऐसे अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता रहता है, जो शरीर के लिए काफी हानिकारक हैं। अतः उपयुक्त स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इसका शरीर से बाहर निकलना आवश्यक है। इसी क्रिया को उत्सर्जन (excretion) कहते हैं।

विभिन्न जन्तुओं में उत्सर्जी अंग

- प्लाज्मा झिल्ली अमीबा सदृश प्रोटोजोआ

- नेफ्रीडिया एनीलिडा

- मैल्पीघियन नलिका आर्थ्रोपोडा (कॉकरोच)

- कोक्सल ग्रन्थि मकड़ी

- ग्रीन ग्रन्थि प्रॉन

- क्लोरैगोगन कोशिकाएँ केंचुआ

- वृक्क सभी कशेरुकियों में

- विसरण द्वारा एककोशिकीय जीवों में

- ज्वाला कोशिकाएँ प्लैटीहैल्मिन्थीज

अकशेरुकियो के उत्सर्जी अंग

शरीर की सामान्य सतह द्वारा – प्रोटोजोआ , पोरीफेरा , सिलेन्ट्रेटा

आदि वृक्कक (protonephridia) :- चपटे कृमि (प्लेटीहेल्मिन्थिज)

उत्सर्जी नलिकाएं :- निमेटोडा संघ

पश्च वृक्कक (meta nephridia) :- एनिलिडा

मैलपिघी नलिकाओं द्वारा :- आर्थोपोडा

बोजेनस के अंगो द्वारा :- मौल्स्का

कशेरुकियो के उत्सर्जी अंग

प्राकृवृक्क (pronephron) : टेडपोल , डेलोस्ट्रोमा

मध्यवृक्क (mesonephron) : लैम्पे , मछली , उभयचर पश्चवृक्क (metanephron) : पक्षी , सरीसृप , स्तनी

नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन – उत्सर्जी तत्व

मुख्य रूप से प्रोटीन अपचय के परिणामस्वरूप निर्मित जटिल नाइट्रोजन पदार्थ का ही उत्सर्जन तंत्र द्वारा निष्काषित होता है |

● अमोनिया के रूप में उदाहरण जलीय कशेरुकी, अस्थिल मछलियों एवं उभयचर प्राणियों में ।

● यूरिया के रूप में उदाहरण स्तनधारी, मेंढक |

● यूरिक अम्ल के रूप में उदाहरण पक्षी, सरीसृप तथा कीट ।

• अमीनो अम्ल के रूप में उदाहरण मोलस्का में ।

अमोनिया उत्सर्जीकरण (Amnateusm)

जन्तुओं की यकृत कोशिकाओं में अमीनो अम्लों के विएमीकरण के फलस्वरूप अमोनिया का निर्माण होता है | वे जन्तु जो नाइट्रोजनी अपशिष्टो को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते है अमोनोटेलिक जन्तु कहलाते है तथा यह क्रिया अमोनिया उत्सर्जीकरण कहलाती है |

उदाहरण – प्रोटोजोआ , पोरिफेरा व जलीय जन्तु |

यूरिया उत्सर्जीकरण (Urecoteusm)

ऐसे प्राणी जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते है , यूरियोटेलिक जन्तु कहलाते है तथा यह क्रिया यूरिया उत्सर्जीकरण कहलाती है | उदाहरण – मेंढक व सभी स्तनी प्राणी |

यूरिक अम्ल उत्सर्जीकरण (Uricotelusm)

वे जन्तु जिनमे उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है , यूरिकोटेलिक जन्तु कहलाते है तथा यह क्रिया यूरिको उत्सर्जीकरण कहलाती है |

उदाहरण – पक्षी , कीट , मरुस्थलीय प्राणी |

मानव उत्सर्जन तंत्र (Human Excretory System in Hindi) | मानव का उत्सर्जी तन्त्र

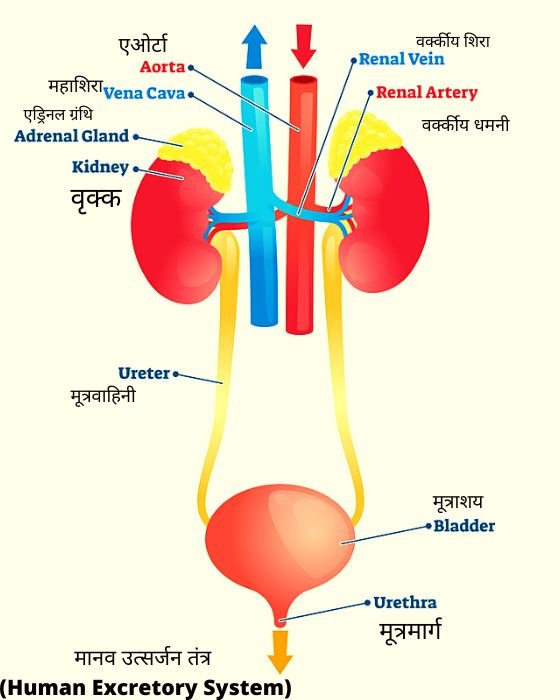

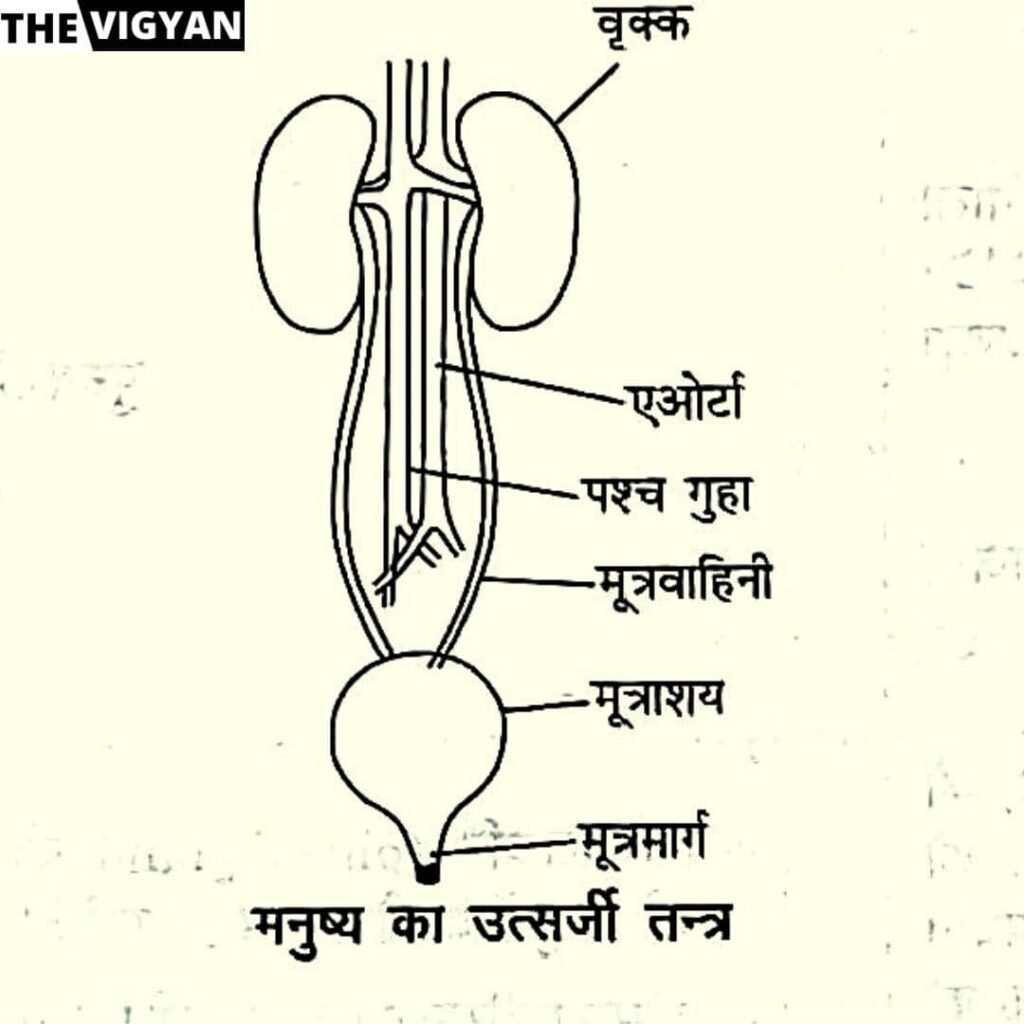

मानव का उत्सर्जी तन्त्र निम्न उत्सर्जन अंगों से बना है :

(i) वृक्क (Kidney)

(ii) मूत्रवाहिनी नलिका (Ureters)

(iii) मूत्राशय (Urinary Bladder) (iv) मूत्रमार्ग (Urethra)

वृक्क (Kidney in Hindi)

वृक्क उदरगुहा में पायी जाने वाली सेम के आकार की भूरी – चॉकलेटी रंग की संरचना है। मनुष्य के शरीर में एक जोड़ा वृक्क होता है। वृक्क के चारों तरफ पेरिटोनियम नामक झिल्ली पायी जाती है। बायाँ वृक्क दायाँ वृक्क की की तुलना में कुछ ऊँचाई पर स्थित होता है।

वृक्क के आधार तल पर आगे की ओर एक गोल अधिवृक्क ग्रन्थि ( adrenal gland) होती है। प्रत्येक वृक्क का बाहरी भाग उत्तल व भीतरी भाग अवतल होता है , अवतल भाग गड्ढे के समान होता है , जिसे हाइलम कहते है | हाइलम में वृक्क धमनी व तंत्रिका प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा व मूत्रवाहिनी बाहर निकलती है | प्रत्येक वृक्क के ऊपर टोपी के समान अधिवृक्क ग्रन्थि पायी जाती है |

प्रत्येक वृक्क से एक मूत्रवाहिनी निकलती है, जो मूत्राशय में खुलती है, जिसमें एकत्रित मूत्र, मूत्रमार्ग द्वारा बाहर निकल जाता है। वृक्क को मनुष्य में पूर्ण उत्सर्जी अंग की उपमा दी गई है ।

वृक्क की आन्तरिक संरचना

वृक्क की आन्तरिक संरचना में दो मुख्य भाग दिखाई देते है –

वल्कुट (cortex)

यह वृक्क का परिधीय भाग होता है, यह लाल रंग का कणिकामय भाग होता है |

मध्यांश (Medula)

यह वृक्क का मध्य भाग होता है, मध्यांश के वल्कुट की ओर पाये जाने वाले भाग पिरैमिड कहलाते है | मध्यांश में पिरैमिड के मध्य वल्कुट के छोटे छोटे भाग धंसे रहते है जिन्हें बर्टीनी के वृक्क स्तम्भ कहते है, प्रत्येक वृक्क में लाखो की संख्या में वृक्क नलिकाएं पायी जाती है |

वृक्क द्वारा उत्सर्जन

शरीर में प्रोटीन के अपचयन के कारण नाइट्रोजन युक्त वज्र्य पदार्थ बनते हैं, जिसे यूरिया एवं यूरिक अम्ल के रूप में जल में विलेय मूत्र के साथ उत्सर्जित किया जाता है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। इनका उत्सर्जन वृक्क के माध्यम से होता है।

शरीर में जल की हानि या निकासी फेफड़ों में श्वसन से, त्वचा से एवं मूत्र के द्वारा पूर्ण की जाती है। शरीर से अतिरिक्त जल वृक्क द्वारा मूत्र के रूप में उत्सर्जित किया जाता है।

यकृत में पित्त का निर्माण होता है। पित्त का निर्माण टूटी-फूटी लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबीन से होता है। यकृत से पित्त सदैव निकलता रहता है परन्तु यह पित्ताशय में आकर संग्रहीत हो जाता है। पित्ताशय से यह समय-समय पर ड्योडिनम में पित्त वाहिनी द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है।

वृक्क के शरीर में कार्य

वृक्क में बहुत सी वृक्क नलिकायें होती है। इन्हीं वृक्क नलिकायों में मूत्र का निर्माण होता है।

मूत्र में 95% जल, 2% यूरिया, 0.6% नाइट्रोजन एवं थोड़ी मात्रा में यूरिक अम्ल पाया जाता है।

शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने की अवस्था में विशेष एन्जाइम के स्रवण से वृक्क एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन द्वारा लाल रुधिराणुओं के तेजी से बनने में सहायक होता है।

शरीर में परासरण नियंत्रण द्वारा वृक्क जल की निश्चित मात्रा को बनाए रखता है।

वृक्क ऊतक की तीन परतों से ढका रहता हैः

इसकी सबसे अंदर की परत मजबूत और तंतुमय पदार्थ की बनी होती है, जिसे वृक्कीय (गुर्दे) सम्पुट कहा जाता है। यह परत मूत्रनलियों की सतही परत में विलीन हो जाती है।

इसकी मध्य की परत परिवृक्कीय (गुर्दे) वसा की बनी होती है जिसे वसीय सम्पुट कहा जाता है। वसा की यह गद्दीनुमा परत गुर्दे को झटकों और आघातों से बचाती है।

इसकी बाह्य परत सीरमी कला के नीचे स्थित प्रावरणी होती है, जिसे वृक्कीय प्रावरणी कहते हैं। वृक्कीय प्रावरणी के चारों ओर वसा की एक दूसरी परत और होती है जिसे परिवृक्कीय वसा कहते हैं। वृक्कीय प्रावरणी संयोजी-ऊतक की बनी होती है, जो गुर्दे को घेरे रहती है तथा इसे पश्च उदरीय भित्ति से कसकर जोड़े रहती है।

नेफ्रॉन (Nephron) (वृक्क नलिका)

प्रत्येक वृक्क में दो भाग यथा – अन्दर वाले भाग मेड्यूला तथा बाहर वाले भाग को कॉर्टेक्स (cortex) कहते हैं। कॉर्टेक्स में लगभग एक करोड़ नेफ्रॉन (nephrons) होते हैं। यही नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है।

प्रत्येक नेफ्रॉन बोमेन्स कैप्सूल (बोमेन सम्पुट) तथा ग्लोमेरुलस का बना होता है। बोमेन्स कैप्सल में रुधिर नलिकाओं का जाल बिछा होता है यही जाल ग्लोमेरुलस (glomerulus) कहलाता है।

बोमेन्स कैप्सूल (Bowmen’s capsule) (बोमेन सम्पुट) में रुधिर चौड़ी अभिवाही धमनिका (afferent arteriole) द्वारा प्रवेश करती है और फिर संकरी अपवाही धमनिका (efferent arteriole) द्वारा बाहर निकल जाती है।

इस रूप में रुधिर का दबाव ग्लोमेरुलस में बढ़ जाता है और इस प्रकार रुधिर में घुले सभी पदार्थ छन जाते हैं। छने हुए पदार्थ में लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज को वृक्क नलिका की दीवार सोख लेती है तथा हानिकारक पदार्थ मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय फिर मूत्रमार्ग द्वारा शरीर के बाहर निकल जाते हैं।

वृक्क नलिका की संरचनाएँ

मैलपिघी काय : यह दो भागों से मिलकर बना होता है –

बोमेन सम्पुट : यह एक प्यालेनुमा संरचना होती है , यह पोड़ोसाइड कोशिकाओं से बनी होती है |

ग्लोमेरुलस : बोमेन सम्पुट में अभिवाही धमनिका एक गुच्छे के रूप में उपस्थित रहती है , जिसे ग्लोमेरूलस कहते है |

समीपस्थ कुंडलित नलिका : यह बोमेन सम्पुट से जुडी रहती है , इसका व्यास 50 म्यू का होता है | यह घनाकार एपिथिलयम कोशिकाओ से बनी होती है |

हेन्ले लूप : यह u आकार की नलिका होती है जो समीपस्थ व दूरस्थ कुंडलिका नलिका के बीच में होती है , यह शल्की उपकला कोशिकाओं से बनी होती है |

दूरस्थ कुंडलित नलिका : यह संग्राहक नलिका व हेन्ले लूप के मध्य स्थित होती है , यह घनाकार एपिथिलियम कोशिकाओ से निर्मित होती है |

संग्राहक नलिका : प्रत्येक वृक्क नलिका आगे की ओर संग्राहक नलिका में खुलती है , संग्राहक नलिकाएँ आपस में मिलकर बेलिनाइ नलिका बनाती है |

मूत्रवाहिनी (ureters)

मनुष्य में एक जोड़ी मूत्रवाहिनियाँ पायी जाती है जो पोल्विस से प्रारम्भ होकर मूत्राशय में खुलती है | मुत्रवाहिनी की भित्ति मोटी व गुहा संकरी होती है, इसकी भित्ति में क्रमाकुंचन गति होती है |

मूत्राशय (Urinary Bladder)

यह पेशियों से बना थैले के समान संरचना होती है जिसमें मूत्रवाहिनियाँ खुलती है, इसमें मूत्र का संचय किया जाता है |

मूत्रमार्ग (Urethra)

मूत्राशय मूत्रमार्ग के रूप में बाहर खुलता है, पुरुष में मूत्रमार्ग की लम्बाई 15-20cm तथा स्त्रियों में 4cm होती है |

मनुष्य के उत्सर्जी अंग

| उत्सर्जी अंग | कार्य |

| वृक्क | नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, जल की अतिरिक्त में मात्रा एवं टॉक्सिन्स को बाहर करना । |

| फेफड़े | CO2 एवं जल को जल वाष्प के रूप में बाहर करना। |

| आंत्र | अनपचे भोजन एवं अन्य उत्सर्जी पदार्थों को मल के रूप में बाहर करना। |

| यकृत | अमोनिया को यूरिया में बदलना। |

| त्वचा | जल, खनिज लवण, स्वेद तथा कुछ मात्रा में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करना। |

मनुष्य के शरीर से उत्सर्जित होने वाले प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ हैंः

1. कार्बन डाइऑक्साइड

2. जल

3. खनिज लवण

4. पित्त

5. यूरिया

उत्सर्जन तन्त्र के विकार

1. मूत्राशय

2. वृक्क पथरी (कैल्शियम ऑक्सेलेट तथा फॉस्फेट्स के जमाव के कारण)

मनुष्य में उत्सर्जन कार्य

त्वचा

त्वचा में उपस्थिति तैलीय ग्रन्थियां एवं स्वेद ग्रन्थियां क्रमशः सीबम एवं पसीने का स्राव करती हैं। सीबम एवं पसीने के साथ अनेक उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित हो जाते हैं।

फेफड़ा

मनुष्यों में वैसे तो फेफड़ा श्वसन तंत्र से सम्बन्धित अंग है लेकिन यह श्वसन के साथ-साथ उत्सर्जन का भी कार्य करता है। फेफड़े द्वारा दो प्रकार के गैसीय पदार्थों कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प का उत्सर्जन होता है। कुछ पदार्थ जैसे-लहसुन, प्याज और कुछ मसाले जिनमें कुछ वाष्पशील घटक पाये जाते हैं, का उत्सर्जन फेफड़ों के द्वारा होता है।

यकृत

यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक ऐमीनो अम्ल तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाती हैं। इसके अतिरिक्त यकृत तथा प्लीहा कोशिकाएं टूटी-फूटी रुधिर कोशिकाओं को विखंडित कर उन्हें रक्त प्रवाह से अलग करती हैं। यकृत कोशिकाएं हीमोग्लोबिन का भी विखण्डन कर उन्हें रक्त प्रवाह से अलग करती हैं।

पाचन तंत्र

यह शरीर से कुछ विशेष लवणों, कैलिशयम, आयरन, मैगनीशियम और वसा को उत्सर्जित करने के लिए जिम्मेदार होता है।

वृक्क द्वारा मूत्र निर्माण और नेफ्रॉन (वृक्काणु या वृक्क नलिका का कार्य)

हर वृक्क या गुर्दे में पाया जाने वाला हर वृक्काणु मूत्र बनाने वाला एक स्वतंत्र इकाई होता है। इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है।

जैसा की पहले भी बताया गया है वृक्क के कार्यात्मक इकाई के रूप में वृक्काणु रक्त का प्रारम्भिक निस्यन्दन पूर्ण करके, निस्यन्द से उन पदार्थों का दुबारा अवशोषण कर लेते हैं जो शरीर के लिए उपयोगी होते हैं तथा व्यर्थ पदार्थ मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं।

वृक्काणु दो प्रकार के होते हैं- कॉर्टिकल और जक्स्टामेड्यूलरी।

कॉर्टिकल वृक्काणु कॉर्टेक्स के शुरुआती दो तिहाई भाग में रहते हैं जिनकी नलिकीय संरचनाएं केवल मेड्यूला के वृक्कीय पिरामिड के आधार तक होती है जबकि जक्स्टामेड्यूलरी वृक्काणु के लम्बे लूप वृक्कीय पिरामिड की गहराई में निकले रहते हैं।

कॉर्टिकल वृक्काणु जक्स्टामेड्यूलरी वृक्काणु की अपेक्षा लगभग सात गुने अधिक होते हैं। सामान्य अवस्थाओं में गुर्दो का कार्य, कॉर्टिकल वृक्काणु में होता रहता है लेकिन जक्स्टामेड्यूलरी वृक्काणु दबाव अधिक होने की स्थितियों में ही सक्रिय होते हैं।

हर वृक्काणु के निम्न दो मुख्य भाग होते हैंः

* कोशिकागुच्छीय या बोमैंस सम्पुट,

* वृक्कीय (गुर्दे) नलिका

मूत्र को बनाने में वृक्क तीन प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैंः

* कोशिका गुच्छीय निस्यन्दन

* नलिकीय पुनरवशोषण

* नलिकीय स्रवण

कोशिका गुच्छीय निस्यन्दन

गुच्छ एक निस्यन्दक के रूप में कार्य करता है। जब रक्त अभिवाही धमनिका से गुच्छ में से होकर बहता है तो इसका दबाव अधिक होता है । इस दबाव से रक्त प्लाज्मा का कुछ भाग गुच्छ कैप्सूल में पहुंच जाता है लेकिन रक्त कोशिकाएं और प्लाज्मा प्रोटीन्स के बड़े अणु गुच्छ के अंदर ही रह जाते हैं क्योंकि ये कैप्सूल की अर्द्धपारगम्य भित्तियों के छिद्रों से होकर गुजर नहीं पाते हैं। इस प्रक्रिया को ‘गुच्छ निस्यन्दन या फिल्ट्रेशन’ कहते हैं तथा उत्पन्न हुए द्रव को गुच्छ निस्यन्द या फिल्ट्रेट कहते हैं।

नलिकीय पुनरवशोषण

छनकर आया हुआ द्रव (ग्लोमेरुलर निस्यन्द) फिर वृक्काणुओं या वृक्कीय (गुर्दे) नलिकाओं से होकर गुजरता है तो शरीर के लिए उपयोगी पदार्थों जैसे- जल, सोडियम, आयन्स, ग्लूकोज तथा अमीनो अम्लों का वृक्काणु नलिकाओं की कोशिकाओं द्वारा पुनः अवशोषण हो जाता है तथा शरीर की चयापचयी क्रियाओं के दौरान उत्पन्न तथा रक्त में जमा विषैले पदार्थ, जैसे- यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनीन आदि का अवशोषण नहीं होता और ये मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यह प्रक्रिया ‘नलिकीय पुर्नवशोषण’ कहलाती है।

नलिकीय स्रवण

शरीर के लिए कुछ अनावश्यक आयन्स और पदार्थ परिनलिकीय कोशिकाओं के रक्त से गुच्छ (ग्लोमेरुलर) निस्यन्द में पहुंच जाते हैं जो संवलित नलिकाओं में होकर गुजरते हैं। इस प्रकार पोटैशियम आयन्स, हाइड्रोजन आयन्स जैसे उत्पाद, कुछ औषधियां और कार्बनिक यौगिक मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यह प्रक्रिया नलिकीय स्रवण कहलाती है।

गुच्छ (ग्लोमेरुलर) निस्यन्द वृक्काणु (नेफ्रॉन) में होकर गुर्दे के अंदरूनी भाग मेड्यूला में तथा फिर दुबारा कॉर्टेक्स में पहुंचता है। इस प्रक्रिया में जरूरी पदार्थ जैसे- जल और ग्लूकोज का रक्त में पुनरवशोषण हो जाता है। अंत में, गुच्छ (ग्लोमेरुलर) निस्यन्द दुबारा मेड्यूला में पहुंचता है, जहां यह मूत्र कहलाता है तथा मूत्रनली से होकर मूत्राशय में पहुंच जाता है। छना हुआ रक्त दुबारा वृक्कीय शिरा द्वारा शरीर में पहुंच जाता है।

उत्सर्जन से जुड़े महत्वपुर्ण तथ्य (Smart facts about Excretory System)

केंचुआ, ऐस्कैरिस, फुफ्फुस मछली तथा जीनोपस में यूरिया व अमोनिया दोनों का उत्सर्जन होता है। मूत्र त्याग की प्रक्रिया को मिक्टयूरेशन (micturition) कहते हैं।

मनुष्य में प्यूरीन का उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल तथा पिरीमिडीन का उत्सर्जी पदार्थ एलेनीन है।

डायलाइसिस ( dialysis) अर्द्धपारगम्य झिल्ली से विसरण के द्वारा रुधिर से उत्सर्जी पदार्थों को पृथक करना डायलेसिस कहलाता है। प्रत्येक केशिका गुच्छ (glomerulus) एक डायलेसिस थैली का कार्य करती है।

वृक्क में प्रति मिनट एक लीटर रुधिर बहता है।